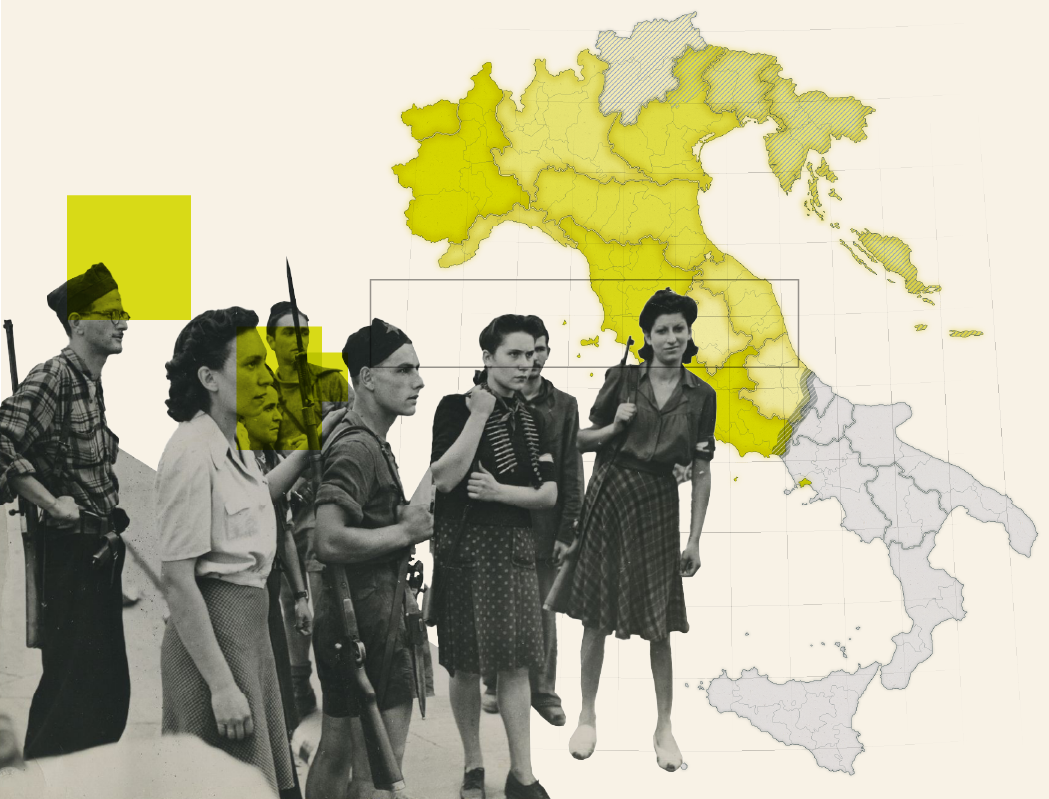

Il progetto riguarda la ricerca dei nomi e delle vicende dei cittadini ebrei che, durante il biennio 1943-1945, hanno contribuito al movimento di Resistenza anti-fascista e anti-nazista. La ricerca realizzata tra il 2021 e il 2025 ne riprende una primordiale messa in campo dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea fin dalle sue origini (1955) e mai del tutto abbandonata.

L’obiettivo è di mettere a disposizione degli studiosi una fonte preziosa per la storia del periodo 1943-1945, ma anche di illustrare il ruolo non secondario del gruppo ebraico nella preparazione e nella ricostruzione dell’Italia democratica.

Il frutto della ricerca si articola in due tipi di risultati, interconnessi fra loro:

Si intende qui per Resistenza sia la partecipazione al movimento partigiano vero e proprio, sia la Resistenza civile in tutte le sue declinazioni: soccorso individuale o organizzato agli ebrei in pericolo, oppure atti di particolare coraggio volto alla salvaguardia e alla salvezza di altre persone. Sono inclusi anche coloro che, trovandosi fuori d’Italia, hanno partecipato alla Resistenza operando, da volontari, in favore dei servizi segreti britannici o americani impegnati in Italia, così come i volontari nei Gruppi di Combattimento del Corpo Italiano di Liberazione.

Alcuni cittadini ebrei, non riconosciuti come tali, furono deportati in campi di concentramento o di lavoro della Germania e dell’Austria come punizione per “delitti politici” che hanno a che fare con azioni o pensieri definiti da nazisti e fascisti come “sovversivi”. Anche questi cittadini ebrei sono inclusi nel dizionario biografico.

Fonti principali esplorate:

Dallo studio e dal raffronto tra le fonti sono emersi più di 800 casi di resistenti ebrei ordinati in un dizionario biografico. Per ciascun nome si è creata una scheda contenente i dati anagrafici, un breve riassunto degli eventi, la formazione resistenziale di appartenenza, le fonti di riferimento archivistiche e bibliografiche.

Particolarmente difficile è stato determinare le Regioni teatro delle azioni, per coloro che hanno combattuto in contesti di grande mobilità geografica come i volontari dei servizi segreti alleati. A loro, si è attribuita la regione di nascita, o la regione teatro del maggiore impegno resistenziale.

Avvertenze:

Ove possibile, i dati anagrafici di ogni persona sono stati verificati anche con gli archivi anagrafici delle comunità ebraiche di appartenenza. Non sempre, per gli stranieri che si trovarono a militare in Italia, si è riusciti ad individuare la data di nascita e i nomi dei genitori. Le donne sono state elencate con il cognome di nascita. Per ragioni tecniche, sebbene con dispiacere, abbiamo dovuto lasciare, come trovato, il suffisso maschile alla dizione “partigiano”, frutto del senso comune dell’epoca.

Il lavoro che presentiamo è da considerare un “work in progress”, nuovi dati sulle medesime persone potrebbero emergere o nuovi nomi di resistenti potrebbero palesarsi dopo la conclusione del progetto. Esso è, infatti, soggetto a manutenzione, completamento, arricchimento, cui potranno collaborare altri enti o associazioni o privati cittadini.

(Liliana Picciotto, 25 aprile 2025)

Ideazione, realizzazione della ricerca, autrice dei testi: Liliana Picciotto

Comitato scientifico: Mirco Carrattieri, Lutz Klinkhammer, Santo Peli, Michele Sarfatti

Coordinamento del progetto di pubblicazione: Laura Brazzo

Staff di ricerca: Simonetta Carolini, Sandra Terracina, Gloria Pescarolo

Sviluppo database: Gloria Pescarolo

Ricerca documentale e iconografica: Francesco Lisanti

Progetto grafico e realizzazione sito web: Sara Radice

Sviluppo Dizionario biografico: regesta.exe

Sviluppo interazioni mappa Home page: Fabio Sturaro

I podcast relativi a: Matilde Bassani, Eugenio Calò, Pacifico Di Consiglio, Silvia e Eugenio Elfer, Pino Levi Cavaglione, Renato Levi, Lea Loewenwirth, Giorgio Nissim, Enzo Sereni, Alessandro Sinigaglia, sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il “Patto di Milano per la Lettura”.

I podcast relativi a: Franco Cesana, Mario Finzi, Mario Jacchia, Massimo Teglio, Hermann Wygoda sono stati realizzati con la regia, il montaggio, il sound design di Lorenzo Pavolini. Voce narrante di Liliana Picciotto, letture di Graziano Piazza.

I podcast relativi a: Sergio Forti, Haim Vito Volterra, Max Federman, Luigi Fleischmann sono stati realizzati con il montaggio di Giulio Ambrosio. Regia e Letture di Bianca Ambrosio.

I podcast relativi a: Gilberto Coen, Bruno Dell’Ariccia, Ludwig Greve, Raffaele Jona, Marco Herman, Erich Linder, Enrico Loewenthal, Mila e Franco Momigliano, Adolfo Perugia, Franco Valabrega, Guido Weiller sono stati realizzati con il montaggio di Giulio Ambrosio e la regia di Bianca Ambrosio. Letture e interpretazioni di Elia Schilton.

Le musiche originali sono di Manuel Buda.

Siamo grati all’Archivio Centrale dello Stato senza la cui disponibilità e generosità difficilmente avremmo potuto raggiungere i risultati conseguiti.

Grazie anche all’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) per aver consentito l’utilizzo nel nostro sito alcune centinaia di cartellini RICOMPART digitalizzati.

Si ringraziano per il supporto e i documenti forniti:

Ci sono stati di fondamentale aiuto i siti:

Hanno messo a disposizione archivi famigliari, documenti e informazioni: Silvia Angelini, Alessandro e Elena Artom, Daniela Castelnuovo, Alberto Di Consiglio, Valeria Finzi, Letizia e Lucilla Franchetti, Pupa Garriba Dello Strologo, Oscar Guidi, Rossella Levi, Emanuele Levi Mortera, Bruna Laudi, Susanna Terracina, David Terracini, Lea Loewenwirth Reuveni, Rina Menasci Pavoncello, Alberto Mezzetti, Simona e Piero Nissim, Settimio Perugia, Tullio Sonnino, Loredana Spagnoletto, Giorgio Teglio, Nicoletta Teglio, Patrizia Valobra, Mark Wygoda, Nurith Dell’Ariccia, Elena Loewenthal

Un ringraziamento a Giulio Artom, Aurelio Ascoli e alla Comunità ebraica di Verona per il sostegno alla ricerca.

Tutti i testi pubblicati su questo portale sono a cura di Liliana Picciotto