Eugenio Calò

Partigiano combattente sulle montagne aretine sin dal settembre 1943, venne catturato e ucciso nella strage di San Polo del 14 luglio 1944, alla vigilia della liberazione di Arezzo.

Eugenio Calò era nato a Pisa il 2 luglio 1906, terzo figlio di Alberto e Lidia Baquis.

Legati alle tradizioni ebraiche, i Calò – Alberto, la moglie Lidia, e i loro quattro figli, Clara, Renato, Eugenio ed Ada, facevano parte della piccola borghesia cittadina.

Il padre di Eugenio, Alberto, gestiva un negozio di prodotti per fabbricare il vino, in via Condotta 51 a Firenze, dove la famiglia negli Anni Trenta era migrata da Livorno.

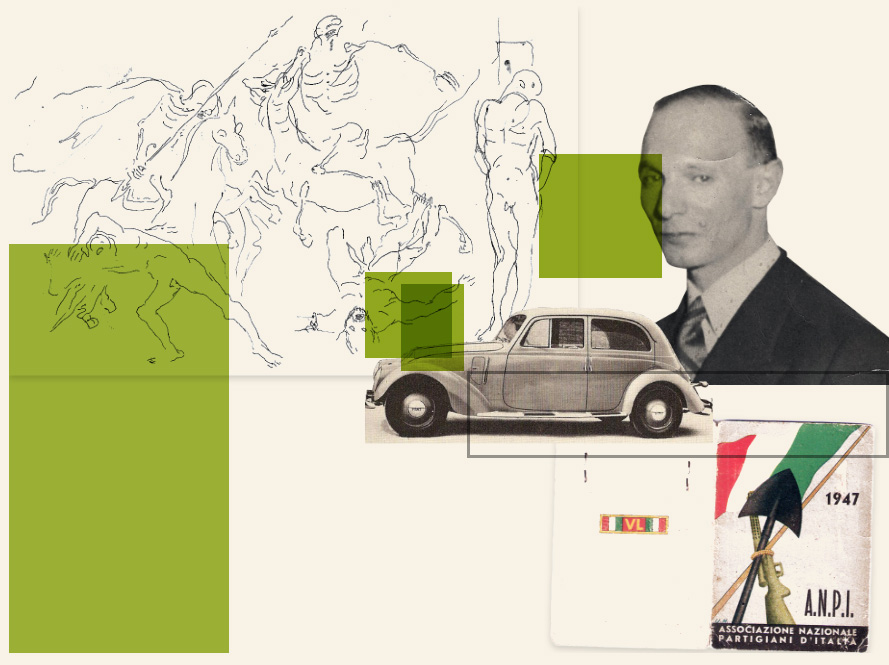

Eugenio aveva frequentato le scuole professionali e, appena gli fu possibile, conseguì anche la licenza di guida, cosa piuttosto rara per quei tempi… Pare che amasse molto guidare le automobili, e che lo facesse, non di rado, in modo spericolato.

Terminati gli studi, Eugenio decise di trasferirsi ad Arezzo, in Via Madonna del Prato, dove aprì un’officina meccanica. Costruiva pompe irroratrici per dare il ramato alle viti, e altri attrezzi legati alla produzione del vino – attrezzi che poi, in gran parte, il padre Alberto rivendeva nel suo negozio di Firenze.

Verso i trent’anni Eugenio conobbe Carolina Lombroso, figlia di Gilmo e Rina Ancona, originaria di Venezia ma all’epoca residente ad Alessandria. Si sposarono nel 1936, si stabilirono ad Arezzo e un anno dopo nacque la loro prima figlia, Elena; due anni più tardi il secondogenito, Renzo.

Nell’autunno del 1938 le leggi antiebraiche colpirono in modo più bruciante una parte della famiglia: il fratello di Eugenio, Renato, militare di carriera, venne messo in congedo assoluto; e il marito di Clara, Enrico Sonnino, venne licenziato dal Cantiere Orlando. Le attività di Eugenio, invece, come anche quelle del padre, subirono meno contraccolpi di quanto si potessero attendere.

La situazione cominciò a precipitare a partire dall’autunno del 1942. In quel periodo infatti Eugenio Calò ricevette la lettera di richiamo alle armi: non poteva altro che essere che un feroce errore amministrativo: nessun ebreo, dopo il novembre 1938, poteva più servire l’esercito italiano! Eugenio però, ad ogni buon conto, preferì sin da subito entrare in clandestinità. E da quel momento, la sua vita cominciò a separarsi da quella del resto della famiglia.

Nei mesi successivi, con l’aggravarsi della guerra e poi con i bombardamenti alleati sulla Toscana nell’estate del 1943, i Calò lasciarono Arezzo: Carolina, con ormai tre figli e un quarto in arrivo, sfollò a Reggello, nella casa di campagna del suocero. E lo stesso fece la sorella di Eugenio, Clara, con il marito e i due figli.

La situazione precipitò definitivamente dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943 – con l’occupazione tedesca, gli arresti, l’inizio delle deportazioni. Per gli ebrei delle zone occupate il colpo di grazia venne dato dall’Ordinanza di Polizia n. 5 diramata dal Ministero dell’interno della Repubblica Sociale Italiana il 30 novembre 1943. Gli ordini erano inequivocabili:

[…] 1° Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.

Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

Il Ministro

F.to Buffarini Guidi

Eugenio Calò, da mesi ormai in fuga, per tutto l’autunno aveva vagato da un rifugio all’altro, in cerca di un posto dove fermarsi, alloggiando presso vari contadini della zona. A fine novembre del 1943 si era avvicinato ad un raggruppamento partigiano dell’aretino – un raggruppamento che si era costituito il 23 novembre 1943 in memoria di Pio Borri – un giovane studente di legge, ucciso in uno scontro a fuoco.

In quei primi mesi d’autunno, va detto, le bande partigiane non erano ancora né organizzate, né coordinate. Erano senza equipaggiamento, con poche armi…avevano solo l’idea, vaga, di opporsi alla violenza e alle imposizioni fasciste e naziste.

Per Calò il passaggio alle bande organizzate avvenne nel gennaio del 1944, a Palazzo del Pero, dove, nella casa di Antonio Curina, si riuniva clandestinamente il Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale.

Durante una di quelle riunioni, Calò conobbe il comandante partigiano Siro Rossetti e si mise a sua disposizione.

Nel marzo del 1944 Rossetti e Calò cominciarono insieme la dura attività di reclutamento e coordinamento nella zona montuosa tra Arezzo, Cortona e Castiglion Fiorentino, prendendo contatti con i vari nuclei partigiani già costituiti. Fra le nuove forze che riuscirono a reclutare, c’era anche un giovane pittore, Piero Sadun, che si era nascosto a Castiglion Fiorentino e che alla fine decise di seguirli sulle montagne.

Nell’aprile del 1944 Rossetti e Calò dirigevano quasi l’intero movimento partigiano della provincia di Arezzo, costituito prevalentemente da formazioni Garibaldi.

Calò si assunse la responsabilità dei gruppi partigiani operanti nell’area fra Cortona-Castiglione Fiorentino-Palazzo del Pero-Val Tiberina – gruppi che più tardi si costituirono nell’unico I° Battaglione Favalto della XXIII Brigata Pio Borri.

Il II° Battaglione della Brigata Pio Borri si insediò, invece, tra Arezzo, Monte Favalto, Morra e Città di Castello.

Proprio in quella zona, a Marzana, sull’Appennino umbro, a oriente del Monte Favalto, si trovava il comando di Brigata. Era insediato all’interno di una fattoria agricola dove era stato allestito anche un ospedaletto da campo gestito da Herbert Gottschalk, un medico ebreo tedesco che già dal 1943 si era unito alla Resistenza. All’approvvigionamento della base partigiana e dell’ospedaletto pensavano, tra mille difficoltà, Eugenio Calò e Bruno Villa.

Erano tutti in attesa del ripiegamento tedesco verso Nord; ma la linea del fronte avanzava lenta da sud verso nord: gli Alleati si erano fermati su una posizione che, a metà giugno del 1944, tagliava l’Appennino tra il Tirreno e l’Adriatico e passava sopra Grosseto, a Ovest, e sotto Ascoli Piceno, a Est.

In attesa degli Alleati, erano i gruppi partigiani a dover fronteggiare il nemico tedesco – e con esso anche la scia di rappresaglie e massacri che ogni loro azione provocava. Come quella del 30 giugno del 1944, nell’area di Rassinata, dove una squadra partigiana – della quale faceva parte anche Piero Sadun – attaccò un veicolo tedesco con a bordo almeno tre ufficiali, che riuscirono a salvarsi e a fuggire nei boschi. Il giorno successivo a questa azione, seguì una retata e una battaglia fra partigiani e forze nemiche che durò l’intera giornata. Alla fine, i gruppi partigiani, senza più munizioni, furono costretti a battere la ritirata, trascinando con sè una cinquantina di prigionieri, fra tedeschi e italiani fascisti. La ritirata durò tre giorni e fu una vera e propria marcia forzata attraverso le linee nemiche – senza munizioni e per di più con cinquanta prigionieri al seguito. A capo di questo gruppo in marcia verso sud, c’era Eugenio Calò che il 2 luglio li condusse oltre la linea del fuoco fino a Cortona dove per il giorno successivo erano attese le truppe alleate che si preparavano all’attacco su Arezzo.

Per Calò si trattava di consegnare i prigionieri alle avanguardie alleate e prendere poi qualche giorno di riposo. Ma il comandante dell’ufficio di Pubblica Sicurezza di Cortona, il Capitano Connelli chiedeva due volontari per attraversare la linea del fronte e portare un messaggio al comandante Rossetti; e Calò, insieme al giovane Angelo Ricapito, si offrì volontario.

Così nei primi giorni di luglio del 1944 Calò e Ricapito si trovarono di nuovo a nord delle linee di fuoco. Il 13 luglio erano a Molin de Falchi, alla porte di Arezzo, dove incontrarono Rossetti alla guida di un gruppo di venti partigiani con al seguito altrettanti prigionieri da condurre verso le linee alleate. Si erano fermati a Molin de Falchi per trascorrere la notte; ma il messaggio consegnato da Calò e Ricapito era chiaro: diceva che gli inglesi erano ormai a pochi chilometri, che le operazioni potevano dirsi praticamente concluse.

“Ragazzi, potete passare le linee tedesche e riunirvi agli alleati che sono alle porte di Arezzo. Il nostro compito è esaurito. Che Dio vi accompagni” disse Rossetti ai suoi.

Ordinò loro di nascondere le armi nei boschi e di mescolarsi alla popolazione locale, così da non attirare l’attenzione del nemico. Lui stesso e un paio di altri uomini sarebbero rimasti a guardia dei prigionieri che avevano radunato nella cantina di un’abitazione del luogo.

Ma nelle prime ore della notte del 14 luglio furono tutti colti dall’improvviso, inatteso, fuoco tedesco. Le case vennero perquisite ad una ad una: i partigiani che erano stati accolti per la notte, vennero immediatamente riconosciuti e fatti prigionieri. Fra questi, anche Eugenio Calò e Angelo Ricapito. Solo Rossetti e pochi altri dei suoi uomini riuscirono a sfuggire al rastrellamento.

Con i partigiani vennero catturati anche civili del posto e sfollati dalle città.

Uomini, donne e bambini vennero fatti prigionieri e condotti a San Polo lungo la discesa di Castellana. Vennero rinchiusi in gruppi tra la cantina e il garage di Villa Mancini e nel tardo pomeriggio condotti a Villa Gigliosi, sede del comando tedesco.

Alle 19.00, nel silenzio della campagna, risuonarono atroci le raffiche degli spari e le detonazioni provenienti da Villa Gigliosi. Poi, di nuovo, il silenzio.

Due giorni dopo, il 16 luglio 1944 Arezzo veniva liberata dagli Alleati.

A San Polo, fra civili e partigiani, i tedeschi torturarono e uccisero quarantotto persone. Fra questi, anche Angelo Ricapito ed Eugenio Calò.

Calò era morto a trentotto anni, dopo quasi due anni di vita clandestina e lotta partigiana sulle montagne dell’aretino. Della moglie e dei figli, che aveva lasciato a Reggello quasi due anni prima, aveva saputo solo che erano stati arrestati e deportati.

Carolina Lombroso, Elena, Renzo e Alberto Calò infatti erano stati prelevati dalla casa di Reggello il 13 marzo 1944 e condotti in carcere poi nel campo provinciale di Villa Oliveto, e successivamente nel campo di Bagno a Ripoli di Firenze e infine nel campo di Fossoli di Carpi.

Il 16 maggio 1944 erano stati caricati su un convoglio che da Fossoli li conduceva ad Auschwitz. Sullo stesso convoglio insieme a loro c’era anche il marito di Clara Calò, Enrico Sonnino che era arrestato alla fine del gennaio del 1944 a Poppi, in provincia di Arezzo, mentre tentava di unirsi ai partigiani della zona.

Nessuno di loro sopravvisse.

Si salvarono invece Clara Calò e i suoi due bambini, Tullio e Claudia. Avevano lasciato la casa di Reggello prima dell’arrivo dei carabinieri, il 13 marzo. Fuggirono a Firenze, e in breve riuscì a trovare un nascondiglio sia per sé che per i suoi due bambini.

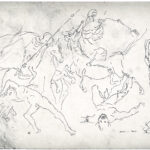

Fra i compagni di Eugenio Calò, oltre a Siro Rossetti, si era salvato anche Piero Sadun, il giovane pittore che proprio Calò e Rossetti avevano convinto ad unirsi alla lotta partigiana.

L’esperienza partigiana, la vista di quell’umanità dolorante in balia della furia nazista nei luoghi in prossimità della Linea gotica, segnarono profondamente Piero Sadun, come uomo e come artista.

“Le condizioni in cui si viveva e si moriva”, osservò più tardi lo stesso Sadun, “erano così anormali, e gli ideali per cui si combatteva così grandi, che guardando indietro a quei giorni vediamo solo la luce o la notte, e il presente ci sembra quieto crepuscolo”.

Tutta la drammaticità e la violenza di quegli eventi la si ritrova nei “Disegni della Resistenza” ovvero nella serie di schizzi che Sadun tracciò nel farsi degli eventi e che si distinguono per il tratto sottile e per quelle figure di uomini e donne ridotte praticamente ad archetipi.

Tre anni dopo la strage di San Polo, il 14 giugno 1947 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con documento ufficiale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, concesse la Medaglia d’oro alla memoria e al valor militare di Angelo Ricapito e di Eugenio Calò, “esempio fulgido di dedizione totale alla grandezza d’Italia”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Antonio Curina, Fuochi sui monti dell’Appennino toscano, Tipografia Badiali, Arezzo 1957

Gina Formiggini, Stella d’Italia stella di David. Gli ebrei dal Risorgimento alla Resistenza, Mursia, Milano 1970, pp. 283-289

Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945. Ricerca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Mursia, Milano 2002

Tullio Sonnino, Eugenio Calò, pubblicato in proprio, 2006

Piero Sadun, Genesi di un artista 1938-1948, Catalogo, della mostra svoltasi a Siena, Pinacoteca Nazionale dal 4 settembre 2015 al 10 gennaio 2016 a cura di Anna Maria Guiducci e Maria Mangiavecchi, Angelo Pontecorboli Editore, Firenze 2016

Liliana Picciotto, Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945, Einaudi, Torino 2017

Eugenio Calò in una foto ricordo, scattata a Viareggio, mentre è al tiro a segno

Eugenio Calò al mare

Eugenio Calò convinse il giovane pittore Piero Sadun ad unirsi alla lotta partigiana. Il ricordo di quell’esperienza rimase indelebile in Sadun che ne rievocò i momenti più terribili nella serie “I disegni della Resistenza”

Eugenio Calò si era sposato nel 1936 con Carolina Lombroso, originaria di Venezia. Insieme ebbero tre figli, Elena, Renzo e Alberto