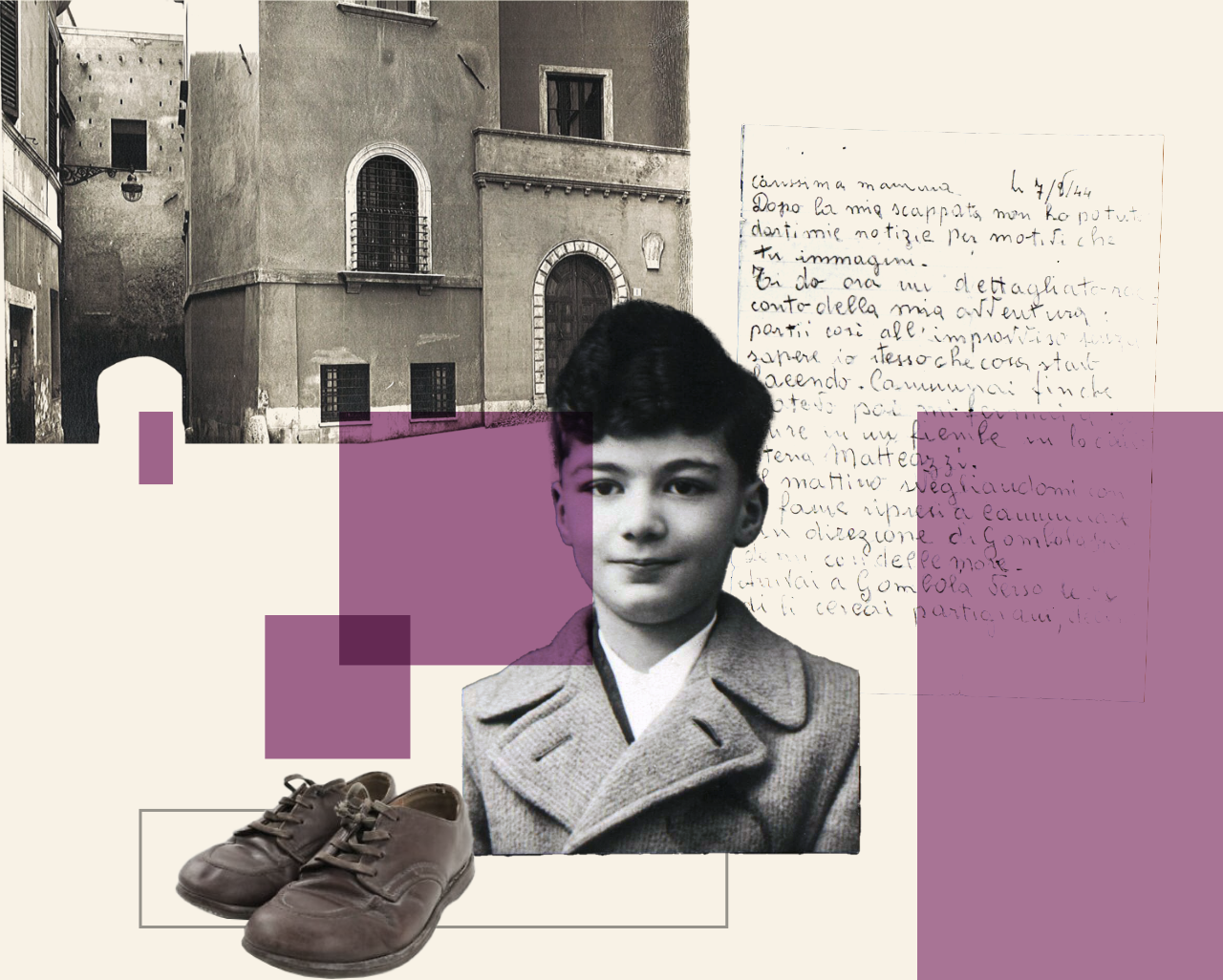

Franco Cesana

Il più giovane partigiano d’Italia, fuggì da casa per unirsi alla Resistenza. Scrisse una lettera di spiegazione del suo gesto alla madre, piena di amore e di valori civili. Rimase ucciso in un’imboscata tedesca, non ancora tredicenne

… Era sionista e religioso. Era piccolino, un bambino, e sarebbe diventato un eroe…

Questa è la storia di Franco Cesana, morto partigiano non ancora tredicenne, dopo essere fuggito di casa, contro il volere della madre.

Nato a Mantova il 20 settembre del 1931, figlio di Felice e di Ada Basevi, Franco Cesana cresce a Bologna, dove nel 1937 frequenta la scuola elementare Elisabetta Sirani, interrotta l’anno dopo, a causa delle leggi antiebraiche del fascismo che impedirono ai bambini e ai ragazzi ebrei di frequentare le scuole pubbliche. Franco è costretto quindi a lasciare il suo maestro e i suoi compagni per iscriversi alla scuola organizzata in fretta e furia dalla comunità ebraica per permettere ai suoi bambini di continuare gli studi.

Dai Ricordi di un ebreo bolognese di Giancarlo Sacerdoti ascoltiamo la descrizione di quella “scuoletta” e del suo compagno di classe Franco:

“Sceso per via Nosadella, arrivato in fondo alla via, voltavo a destra per il portico di via Barberia e, arrivato di fronte a via Gombruti, scendevo due gradini dal portico, proprio davanti alla cartoleria, attraversavo la strada ed imboccavo la via del tempio e della scuola. Su una colonna del portico, una scritta in vernice nera, apparsa in quei giorni per la prima volta ci ricordava la nostra situazione di cittadini di seconda categoria. C’era scritto: Morte agli ebrei… Via Gombruti era stretta e buia, al punto di permettere a mala pena il passaggio di una vettura. Prima si incontrava l’entrata della Comunità e poi, proseguendo, si incontrava la tana di un carbonaio e poi di un lattoniere. Di notte, il portico era illuminato da una fioca luce gialla. Si entrava nell’edificio del Tempio per un corridoio largo. Passato un cancello interno, ci si trovava davanti a una vetrata ampia. Dietro vi era una saletta con porta finestre su un cortiletto…La saletta era stata divisa in due: nella parte destra era stata ricavata la segreteria della scuola, dove si pagavano le quote mensili. Nella seconda vi erano sistemati dei banchi e una cattedra…Tutta la scuola insieme (fatta di varie classi riunite nell’unico locale disponibile) andava in via Maggia nella palestra del ginnasio Minghetti, a lezione di ginnastica con un professore del liceo perché a Bologna, professori ebrei di tale materia ed una palestra presso il Tempio non si trovavano. C’era anche Cesana, l’amico Franco caro e buono, onesto nei suoi ideali. Era sionista e religioso. Era piccolino, un bambino, e sarebbe diventato un eroe…”

Il 1939 è ancora più duro dell’anno precedente per Franco Cesana: perde il padre, morto nel suo letto dopo lunga malattia. La madre, Ada, in gravi difficoltà economiche, sapendo che il figlio ci tiene a continuare a studiare, si è rivolta all’orfanotrofio ebraico di Torino che, allora, più che accogliere orfani, si occupava di dare un tetto e da mangiare ai bambini e ragazzi delle famiglie meno abbienti.

Nell’autunno del 1942, i bombardamenti alleati flagellano Torino, la comunità ebraica decide di spostare tutti i piccoli ospiti a Casale Monferrato. In attesa che siano approntati i locali, cinque ragazzi, fra cui Franco Cesana, vengono, invece, provvisoriamente spostati all’orfanotrofio di Roma, Il Pitigliani. Tanto più che a Roma abitava la zia, Lucilla Basevi, sposata Fischer, incaricata dalla sorella Ada di andare a prendere Franco alla domenica per portarlo a pranzo a casa sua. La cuginetta del piccolo, Ziva Fischer, ricorda che, talvolta, Franco era costretto per punizione a rimanere all’orfanotrofio a causa della sua vivacità o di qualche marachella.

Il 25 settembre del 1943, Bologna è sconvolta da una terribile incursione aerea alleata che, nel giro di mezz’ora, sgancia sulla città un enorme carico di bombe, per un totale di 120 tonnellate. Antichi palazzi, chiese e i due teatri della città vengono colpiti. Il bombardamento provoca l’esodo della popolazione civile che si sparge sulle colline e nelle campagne circostanti. I Cesana sono tra gli sfollati dalla città: Ada Cesana, il figlio Lelio, ventitreenne e l’altro figlio maggiore, Ermanno (nato 1918) sono presto raggiunti – da Roma – dal piccolo Franco. Tutta la famiglia cerca rifugio nell’Appennino modenese, a Crespellano.

Ben presto, alle ragioni dello sfollamento, si aggiungono motivi ben più gravi. Il 16 ottobre 1943 a Roma, i tedeschi scatenano un terribile rastrellamento e catturarono, a sorpresa, più di un migliaio di ebrei per deportarli verso la Polonia e la morte. Occorre non solo rifugiarsi in campagna, ma anche cambiare identità e fingere di non essere ebrei.

Lelio, agli inizi del 1944, si arruola con i partigiani nella formazione Scarabelli creata in provincia di Modena nel febbraio del 1944, attiva nelle zone di Fanano, Sestola, Montefiorino.

Franco brucia di desiderio di raggiungere il fratello, lo trattiene unicamente la preoccupazione di lasciare sola la madre.

“Era parecchio tempo che questo benedetto bambino mi chiedeva sempre, alla sera: mamma, lasciami andare, voglio andare con i partigiani, dammi il permesso. No, gli rispondevo, “sei troppo piccolo, lascia fare a tuo fratello che è più grande”.

Dopo settimane di lotte interiori, Franco dice alla madre che va a prendere il latte e fugge di casa. Non ha ancora compiuto 13 anni. È il primo aprile 1944.

Il ragazzo è ormai cresciuto e sembra più maturo della sua età:

“mio figlio, era molto indipendente, non si lasciava sottomettere né dalla paura dei castighi, né da niente. Poi era molto religioso, studiava da rabbino. Voleva andare in Israele per terminare i suoi studi”.

Franco, per farsi accettare tra i partigiani, dichiara di avere già 16 anni. Il comandante della squadra, Marcello Catellani, nome di battaglia “Marcello”, dapprima perplesso, lo accetta tra i suoi e gli affida il compito di staffetta portaordini con il nome di battaglia di “Balilla”.

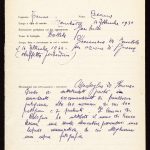

Ada Basevi Cesana, angosciata, per lunghi giorni non sa nulla del piccolo. Finalmente, il 7 giugno 1944, una lettera rassicurante:

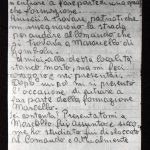

“Carissima mamma, dopo la mia scappata non ho potuto darti mie notizie per motivi che tu immagini. Ti do ora un dettagliato resoconto della mia avventura: partii così all’improvviso senza sapere io stesso che cosa stavo facendo. Camminai finché potevo poi mi fermai a dormire in un fienile in località Osteria Matteazzi. Al mattino, svegliandomi con la fame, ripresi a camminare in direzione di Gombola, sfamandomi con le more. Arrivai a Gombola verso le nove e di lì cercai i partigiani, deciso a entrare a far parte di qualche formazione. Riuscii a trovare patrioti che mi insegnarono la strada per andare al Comando che si trovava a Maranello di Gombola. Arrivai nella detta località stanco morto, ma mi feci coraggio e mi presentai. Dopo un po’ mi si presentò l’occasione di entrare a far parte della formazione Marcello.

“Sei contenta? Presentandomi a Marcello, fui assunto e siccome ho studiato, fui dislocato al Comando e attualmente mi trovo stabile relativamente sicuro in una località sopra a Gombola”.

“Così non ti devi impensierirti per me che sto da re. La salute è ottima; solo un po’ precario il dormire. Per chiarire un increscioso incidente, ti avverto che non ho detto quella cosa che mi hai fatto giurare. Così, chiudo questa mia, raccomandandoti alto il morale, che ormai abbiamo finito. Affettuosamente ti bacia e ti pensa il tuo tesoro. N.B. Salutami pure Lelio e digli di non fare il cattivo. Ti raccomando, Appena ricevi la mia bruciala. Ancora ti saluto e ti abbraccio”.

Questo messaggio, scritto con grafia quasi infantile e con qualche errore grammaticale, parla di un affetto tra madre e figlio che sfiora la complicità: “non ho potuto darti miei notizie per motivi che tu immagini”. La lotta partigiana è, per definizione, una lotta clandestina, fatta da persone che devono mantenere l’anonimato per difendersi da spie e dal rischio, se catturati, di dover tradire i compagni a fronte di terribili interrogatori e torture. Quanto al giuramento, cui Franco fa cenno, si tratta della richiesta della madre di non dire mai, in nessuna occasione, di essere ebreo, essendo per lui doppio il pericolo: l’appartenere al movimento partigiano e l’essere ebreo. Il timore della signora Ada era ampiamente giustificato e Franco mostra di avere capito la sua mamma, di essere maturo e consapevole della situazione oggettiva in cui si trova.

La lettera non fu bruciata ma chiusa in una bottiglia di vetro e seppellita, affidata dalla mamma alla terra, futura testimonianza su quanto avvenuto alla famiglia Cesana.

Dopo alcuni mesi di silenzio, il 14 settembre 1944, Ada Basevi si vede comparire davanti il figlio, cresciuto, bello, sicuro di sé. “Non piangere, mamma – gli dice, nel salutarla – ritornerò per il mio compleanno”. Il 20 settembre, infatti, Franco avrebbe compiuto 13 anni.

Con il fratello Lelio e altri partigiani, svolgono l’incarico di ispezionare i dintorni di Pescarola. Una donna, a cui chiedono alcune informazioni, dichiara di non aver visto tedeschi in giro; si saprà poi essere una spia dai tedeschi. A breve distanza, tra Polinago e Gombola, avviene lo scontro a fuoco. Cinque partigiani – Geminiano Mazzacani, Nino Muzzioli, Giorgio Tommasi, Emilio Mazzi e Franco Cesana – sono colpiti a morte.

Lelio è vicino a Franco, riesce a udire dalle labbra del fratello la preghiera tradizionale ebraica Shemà Israel (Ascolta, Israele). Sono le nove di sera di venerdì 15 settembre 1944. Il grosso della formazione partigiana si ritira a Pescarola. Il comandante stesso recupera il corpo di Franco e si preoccupa di portare alla madre la triste notizia e la salma, proprio il 20 settembre, giorno del compleanno del piccolo.

I fratelli e i compagni partigiani sono dolorosamente colpiti da questa morte. Sul giornale “La Voce del Partigiano” in un articolo dai toni enfatici ma autentici, tipici del periodo, intitolato “Il nostro più giovane caduto”, si legge:

“tredici anni egli aveva e seppe raccogliere il grido della Patria, tralasciando gli agi e la tranquillità del focolare domestico, per combattere e per chiudere la sua tenera vita in olocausto glorioso”.

29 anni dopo, la madre, in una intervista televisiva del 23 aprile 1973, sottolineava ancora il senso di giustizia e il desiderio di libertà del piccolo Franco: oltre al dolore, mostrava anche un grande orgoglio perché suo figlio si era sacrificato per le sue idee. Questo, le giovani generazioni dovevano saperlo e apprezzarlo.

Il corpo del bambino soldato, diventato, post mortem, sottotenente (uno dei più giovani ufficiali della storia) e insignito di medaglia di bronzo alla memoria, fu seppellito provvisoriamente nel cimitero della parrocchia di Pescarolo, per essere traslato il 25 giugno 1945, a guerra conclusa, nel cimitero ebraico di Bologna. A Franco Cesana sono intitolate, a Bologna, scuole e lapidi.