Pacifico Di Consiglio

Sfidò continuamente i suoi persecutori evadendo più volte dalla prigionia e venendo alle mani con carcerieri e militi fascisti

Pacifico Di Consiglio, conosciuto come “Moretto” perché scuro di capelli, era figlio di Alberto, venditore ambulante, e di Emma Sed Piazza. Nacque a Roma il 10 giugno 1921, in via Sant’Angelo in Pescheria al numero 28 a due passi dal Portico di Ottavia, il cuore del quartiere ebraico, popolarmente chiamato “ghetto” per via delle sue origini.

Il padre Alberto si era dovuto trasferire a Torino per guadagnare qualche soldo da mandare a casa per mantenere la moglie e le tre figlie. “Moretto”, licenziato dal negozio di abbigliamento Di Cori&Milano dove lavorava, ancora prima delle leggi razziali del 1938, non trovando altro lavoro, aiutava la madre nel commercio, e ogni tanto lavorava al ristorante “da Giggetto”.

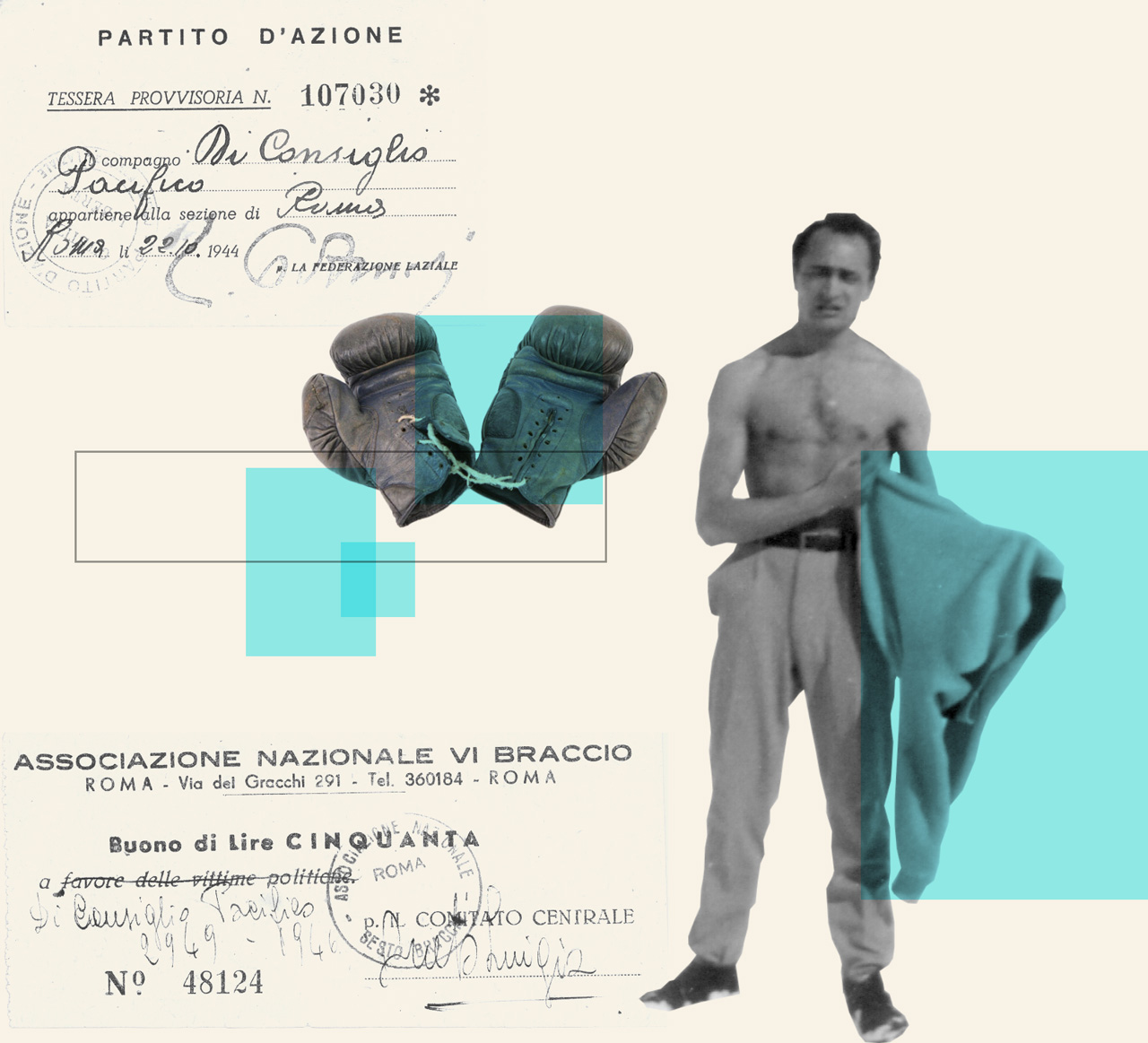

Alto 1 metro e ottanta, dal fisico massiccio, iniziò anche a frequentare la palestra di pugilato di piazza Lovatello, che si trovava nella locale sede del fascio, insieme al suo grande amico Angelo Di Porto con il quale continuava, anche dopo gli allenamenti, a cimentarsi nella box sul terrazzo di casa. Il pugile lo sapeva fare bene, fuori e dentro il ring. Bisognava difendersi dai fascisti. Durante una delle parate del Regime, in via Arenula, nei giorni della caduta del fascismo, Moretto non si prestò a fare il saluto fascista ad uno dei camerati che uscito dal gruppo e apostrofato con epiteti razzisti, lo aveva minacciato. Aveva risposto che non l’aveva mai fatto e non l’avrebbe fatto mai. Il fascista tentò quindi di colpirlo, ma Moretto parò il gancio e lo colpì con un pugno, mandandolo K.O. La stessa sorte toccò ad altri due, che erano intervenuti.

L’8 settembre del 1943 Moretto fu tra i civili che si presentarono a Porta San Paolo per coadiuvare i militari italiani che cercavano di fermare i tedeschi della Wermacht che volevano entrare in città. Era in possesso solo di una pistola e, assieme agli altri, dovette cedere davanti alla preponderanza tedesca. Sulle mura di Porta San Paolo erano presenti un centinaio di civili, tra cui almeno sei-sette cittadini ebrei (Eugenio Colorni, Eugenio Elfer, Elena Di Porto, Giorgio Formiggini, Mario Graziano Terracina, Mario Attilio Levi e Moretto stesso).

Il 26 settembre 1943, al momento della richiesta tedesca alla comunità ebraica del riscatto di 50 chili di oro in cambio dell’immunità per 200 giovani, Moretto si dichiarò contrario, assieme a pochi altri, convinto dell’inutilità di tentare di comprare la benevolenza tedesca obbedendo agli ordini. Così decise, insieme a sei amici, di partire verso il Nord con l’idea di incontrare prima o poi i partigiani e di unirsi a loro. Il tentativo fallì, non incontrarono nessun resistente in armi, e dovettero quindi tornare a Roma, dove nel frattempo era avvenuto, il 16 ottobre 1943, il tremendo rastrellamento degli ebrei del ghetto, di cui caddero vittime più di mille persone in poche ore.

Moretto, non sapendo dove andare, tornò a vivere nella sua casa, pur avendo sempre alle calcagna spie prezzolate e agenti della polizia speciale a caccia di ebrei da depredare e arrestare. In particolare Luigi Roselli, che Di Consiglio aveva conosciuto quando frequentava la palestra in piazza Lovatello, e che ora, agli ordini di Kappler, denunciava gli ebrei sfuggiti al rastrellamento del 16 ottobre. Moretto era spavaldo, aveva avvicinato la nipote di Roselli per carpire informazioni, e aveva iniziato a frequentare il ristorante “Il Fantino” nel ghetto ebraico, famoso all’epoca perché frequentato da fascisti e da spie. Una delle cameriere, Celeste Di Porto, era infatti la cosiddetta “Pantera Nera”, chiamata così per il fitto rapporto collaborazionista con i nazifascisti, pur essendo lei stessa ebrea. Non era facile però prendere il Moretto. Riusciva sempre a scappare. Una volta, sul Ponte Garibaldi, mentre aspettava il tram, gli si era avvicinato un fascista, che puntandogli la pistola gli aveva intimato l’alt chiedendogli i documenti. Vista la sicura della Beretta inserita, Pacifico aveva subito sfoderato il suo destro, colpendo l’aggressore, per poi scappare di corsa sul tram che andava verso Trastevere. Moretto sembrava imprendibile. Così lo credeva anche la sua fidanzata, Ada Di Segni, più giovane di lui, rifugiata insieme alla sorella di Pacifico, Enrica, nel Convento delle suore francescane in via dei Genovesi, a Trastevere. Le andava anche a trovare, sempre sprezzante del pericolo. Alcune volte però venne pure arrestato, ma non era facile trattenerlo. Il 1° aprile 1944 Moretto fu catturato insieme ai suoi amici, portati tutti alla sede della Polizia dell’Africa italiana in piazza Farnese, in una ex caserma. Moretto, sporgendosi da una finestra che dava sulla strada, decise di tentare di salvarsi e, insieme a Angelo Di Porto e Salvatore e Angelo Terracina, si buttò dal primo piano, dileguandosi nelle stradine dei dintorni. Angelo Sed e Elia Caviglia, decisero di non seguirli. Entrambi furono deportati, e non tornarono più dal campo di Auschwitz.

Poco tempo dopo, Moretto venne arrestato di nuovo in un bar di via del Teatro Marcello, dove aveva appuntamento con un amico per organizzarsi e cercare nuovamente i partigiani nei dintorni di Roma. Si era ormai nell’aprile del 1944. Questa volta fu rinchiuso nella prigione di via Tasso, dove venne interrogato e pestato a sangue. Da lì fu poi trasferito al carcere di Regina Coeli. Sul portone, alla discesa del furgone, tentò invano di fuggire, ma fu ripreso. In carcere mantenne il suo atteggiamento spavaldo.

“Roma 6/5/44. Albergo circondariale di Regina Coeli, via della Lungara, terzo piano stanza 326, buongiorno a tutti i miei. Scrivo a tutti e particolarmente mi rivolgo ad Angelica perché in ultimo era una seconda mamma. Mia Angelica puoi stare sicura che mi trovo bene di morale e di salute anche per il motivo di trovarmi con ghiavrimmi (ebrei). Mi raccomando di non piangere e non abbatterti. È destino del Signore perché ci ho sempre creduto, lo credo e lo crederò ancora di più fin quando avrò un filo di vita. Adesso mi raccomando di fare e mandarmi quanto ti dico. Un sacchetto che usano i ragazzi per andare a scuola, grande per metterci la scorta di tutto per eventuali partenze. Asciugamano, calzini, fazzoletti, camicia, mutande, maglia per sotto, sapone, dentifricio, spazzolino e qualche cartina per sigarette e anche un po’ di magnesia bisurata, zucchero, sale, filo per rammendare, ago, pettine e pettine stretto perché qui ci sono molti grilli (pidocchi).

A Regina Coeli si fece anche continuamente notare per gesti di insofferenza e ribellione, soprattutto contro le guardie italiane.

“Roma 11/5/44. Per Angelica sorella di Moretto. Oggi giovedì ho ricevuto il secondo pacco. Ti prego prima che mi dimentichi di non mandarmi più temperino e lamette. Capito? Perché per il temperino e le lamette se li scoprono posso prendermi più di venti calci e frustate. Hai mandato ancora 1 pacchetto di sigarette e cerini, ossia 10 sigarette. Che cosa ci durano in cinque persone? Una giornata sola e poi si deve fumare solo carta, ma fumando carta ci possiamo benissimo mangiarci i polmoni. Perciò ti ripeto ancora che puoi mancarci molte più sigarette, anche 100 per ciascuno. 100 per me e 100 per Anselmo. Come puoi trovare queste sigarette te l’ho scritto con l’altra pagina. Comprale anche con la borsa nera. Anselmo ha tre tessere, prendili tutti e mandali, che passano e lo permettono i tedeschi. Se noi avessimo i soldi potremmo comprarli dai tedeschi stessi quando passano per offrirli. I soldi come ti ripeto me li hanno tolti in via Tasso. Ti avevo detto di mandare i soldi dentro le camicie e le maglie, dentro i colli, cuciti bene, che poi io passo in rivista da capo a piedi. Ma questo tu non lo capisci. Se avessi i soldi quando i scopini italiani con il pane e la minestra posso regalargli qualche lira e loro mi danno più da mangiare.”

Il 20 maggio 1944 arrivò la chiamata per il trasferimento al campo di Fossoli, anticamera della deportazione verso Auschwitz. Era l’ultimo trasporto da Roma, con dei camion, verso quel campo in provincia di Modena. Di Consiglio era stato caricato su uno dei mezzi scoperti, l’ultimo del convoglio. Lasciata Roma si inventò un trucco per distogliere l’attenzione delle guardie italiane. All’altezza di Civita Castellana, davanti a una curva, scattò in piedi e si mise a urlare “aerei”, “aerei” puntando il dito verso il cielo, verso un supposto bombardamento alleato. Ci fu un parapiglia generale e, nella confusione, Moretto si buttò giù dal camion assieme a suo cugino Leone. Questi venne colpito dal fuoco delle guardie alle spalle, e ripreso giungerà a Fossoli già cadavere. Moretto invece riuscì a fuggire, buttandosi per i campi e correndo a zig-zag nella notte buia e piovosa. Si fermò solo a parecchi chilometri di distanza, esausto e lacero. Tornerà a Roma in tempo per unirsi alle ultime azioni partigiane della città. Prese parte con i compagni del Partito D’Azione ad azioni in difesa dei punti nevralgici della città che i tedeschi volevano far saltare durante la loro ritirata.

Dopo la guerra, Moretto si dedicò alla difesa della comunità ebraica di Roma sfidata nella sua quotidianità da scorribande di nostalgici fascisti. Ebrei e non ebrei del quartiere riconobbero in lui la generosità, il coraggio e la grande dignità. Roselli e il suo gruppo di accoliti, di cui faceva parte la nota “Pantera nera”, saranno processati nel marzo del 1947. Moretto sarà uno dei testimoni determinanti per la condanna.

Riferimenti bibliografici

Maurizio Molinari, Alberto Di Consiglio, Il ribelle del ghetto: la vita e le battaglie di Pacifico Di Consiglio, Moretto, stampato in proprio, 2009

Maurizio Molinari, Amedeo Osti Guerrazzi, Duello nel ghetto: la sfida di un ebreo contro le bande nazifasciste nella Roma occupata, Rizzoli, Milano 2017

Pacifico Di Consiglio, “Moretto” si allenava sul Monte Terminillo, per prepararsi agli incontri di pugilato

Tra l’8 e il settembre 1943, Di Consiglio fu tra i civili che, a fianco dei militari, a Porta San Paolo, tentarono di bloccare l’occupazione tedesca di Roma

Pacifico di Consiglio venne rinchiuso nel carcere di Regina Coeli a Roma il 4 maggio 1944. Il 20 maggio doveva essere trasferito nel campo di Fossoli, ma riuscì a fuggire dal trasporto e a salvarsi così dalla deportazione ad Auschwitz.

A Roma Di Consiglio si era allenato sempre alla palestra di piazza Lovatelli, sede del Fascio locale. Quando ne fu espulso, per via delle leggi razziali del 1938, continuò ad allenarsi sul terrazzo della propria casa

Dopo l’8 settembre 1943, Enrica Di Consiglio e Ada Di Segni – fidanzata di Pacifico – trovarono rifugio insieme nel convento delle suore francescane in Trastevere. Ogni tanto, “Moretto”, riusciva a far loro visita

Gli ex detenuti per motivi politici o razziali, nel carcere di Regina Coeli, dopo la guerra ricevettero un buono di riparazione per la prigionia subita, del valore di 50 lire

![Lettera di Pacifico di Consiglio spedita dal carcere di Regina Coeli, 6 aprile [maggio] 1944. Archivio privato Alberto Di Consiglio](https://resistentiebrei.cdec.it/wp-content/uploads/2022/03/6-1_lettera_da_Regina_Coeli_pag_1-150x150.jpg)

![Lettera di Pacifico di Consiglio spedita dal carcere di Regina Coeli, 6 aprile [maggio] 1944. Archivio privato Alberto Di Consiglio](https://resistentiebrei.cdec.it/wp-content/uploads/2022/03/6-5_lettera_da_Regina_Coeli_pag_5-150x150.jpg)