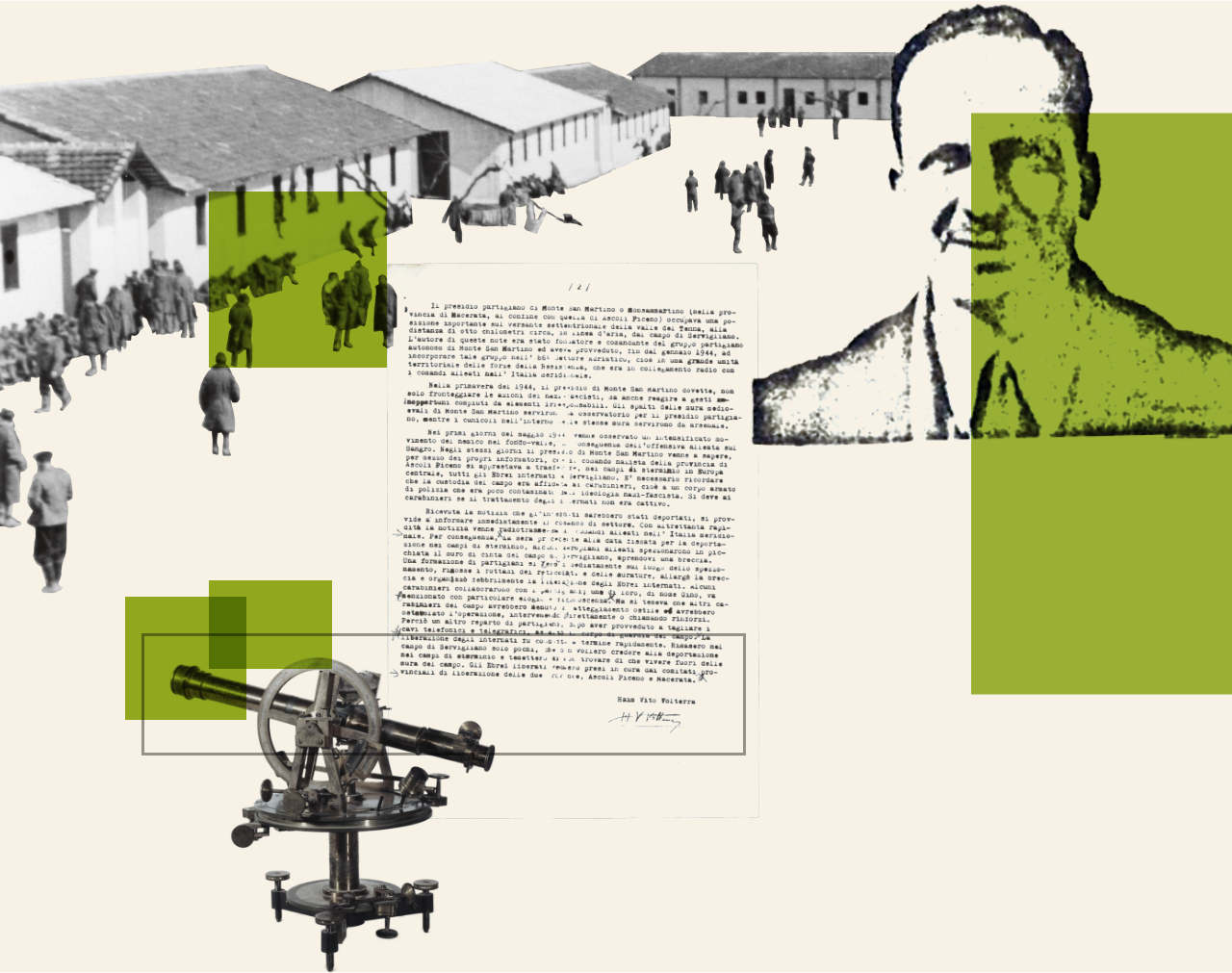

Vito Haim Volterra

Partigiano, di famiglia antifascista e socialista, partecipò alla liberazione del campo di prigionia di Servigliano, dopo la guerra divenne il progettista urbanistico dell’Alta Galilea.

Questa è la storia di Haim Vito Volterra che prese parte attiva alla Resistenza al nazifascismo organizzando azioni sovversive nelle Marche e che comandò un’azione che riuscì a liberare il campo di Servigliano dove erano rinchiusi decine di ebrei destinati alla deportazione.

Haim nacque ad Ancona nel 1921 in una famiglia della piccola borghesia ebraica coinvolta nella vita pubblica della città. I nonni paterni, Cesare e Stella Pangoli, possedevano un negozio di caffè nell’antico ghetto di Ancona, che, negli anni, fu trasformato in una piccola fabbrica di cioccolato Kasher. Il nonno materno invece, originario dell’isola di Creta, fu segretario generale del comune di Ancona e, contemporaneamente, presidente della comunità ebraica locale che contava circa mille persone. Per sua iniziativa il Rabbino Haim Ben Yosef Rosenberg fu chiamato come guida spirituale della comunità e seppure all’inizio non fu ben accolto, finì per essere molto amato e rimase in carica per diversi anni. A partire dall’età di tre anni, Haim frequentò la sua casa e da lui imparò la lingua e la cultura ebraica.

Il padre di Haim, Virgilio Volterra commerciava tessuti ed era dichiaratamente antifascista e di idee socialiste. Anche la nonna Stella aveva il medesimo orientamento politico che per tutta la vita cercò di conciliare con la tradizione ebraica. Quando, nel 1914, venne organizzata ad Ancona la manifestazione detta “settimana rossa”, dopo aver saputo che l’avrebbe capeggiata Benito Mussolini, nonna Stella decise di non parteciparvi.

Haim terminò gli studi liceali due anni in anticipo e tuttavia non poté iscriversi all’università a causa delle leggi antiebraiche e andò dunque a studiare ingegneria a Losanna. Tornava in Italia per le vacanze estive e anche nell’agosto del 1943, nonostante il parere contrario dei genitori che avrebbero preferito che rimanesse in Svizzera, fece ritorno. Rimase bloccato a causa degli avvenimenti politici, la caduta di Mussolini e tutto quanto ne conseguì.

A seguito dell’armistizio e dell’occupazione tedesca, la famiglia Volterra si trasferì a Monte San Martino dove un ex cliente del padre, Quirino Stortini, lasciò loro un’abitazione dove alloggiare. Le due famiglie strinsero amicizia e si accordarono perché gli Stortini avvisassero nel caso in cui in paese fossero arrivati i tedeschi o i fascisti. Il 23 marzo 1944, un gruppo di fascisti e tedeschi si presentò a casa Volterra e fu Haim stesso che andò ad aprire la porta. La famiglia era sprovvista di documenti falsi e quando i soldati chiesero di presentare i documenti, il giovane Haim, impaurito, cominciò a farfugliare che essendo nato nel 1921, non rientrava nell’obbligo alla leva, e riuscì in questo modo a distogliere l’attenzione degli ufficiali dalla lettura del cognome che rivelava la loro identità. Fortunatamente poi, sul documento non era specificato “di razza ebraica”.

Quel giorno i soldati se ne andarono senza porre ulteriori domande e anche in seguito la famiglia fu fortunata e riuscì a sopravvivere indenne alle persecuzioni e alle vicende della Seconda guerra mondiale. Nel frattempo, in quel periodo, Haim prese a frequentare un gruppo di ragazzi che si richiamava agli ideali del Movimento Giustizia e Libertà. Inoltre, grazie ad un corso di polizia scientifica che aveva frequentato a Losanna, il giovane conosceva l’uso delle armi ed era pronto a partecipare alle azioni partigiane. Il gruppo, di cui più avanti Haim prese il comando, era costituito da una ventina di persone, in prevalenza ex soldati, dotati dunque di armi e di qualche esplosivo.

Non lontano da Monte San Martino, a circa 15 chilometri di distanza, in località Servigliano c’era un campo di prigionia che durante la Prima guerra mondiale venne usato per l’internamento di soldati nemici. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il campo fu riesumato per gli ebrei arrestati nella provincia.

Il 7 ottobre 1943 il locale comando tedesco ordinò: «tutti gli ebrei internati e liberi, cittadini italiani e stranieri, comunque residenti o soggiornanti in questa provincia, devono essere al più presto tratti in arresto ed internati nel campo di concentramento di Servigliano». Qualche mese dopo, i gruppi partigiani cominciarono a organizzarsi per intervenire e il 24 marzo 1944 un primo attacco partigiano cercò di liberare il campo, ma gli ebrei internati non fuggirono perché non conoscevano i dintorni e non sapevano se la popolazione circostante li avrebbe accolti e protetti. Poco dopo, Volterra fu informato da un carabiniere che lavorava come guardiano all’ingresso del campo che a inizio maggio gli internati sarebbero stati trasferiti in una località ignota nel centro Europa. Non c’era tempo da perdere. Volterra iniziò a programmare un’irruzione per liberare i prigionieri, sapendo di poter probabilmente contare sull’aiuto delle truppe Alleate che si trovavano non troppo distante. Usando una radio ricetrasmittente, comunicò al comando alleato più vicino che nel campo erano rinchiusi diversi loro soldati fatti prigionieri e che sarebbe stato utile che lo colpissero per permettere la loro fuga. Difatti, il 3 maggio 1943, alle 22.30, gli Alleati bombardarono i recinti di chiusura del campo e con l’aiuto dei carabinieri, d’accordo con i partigiani, il gruppo di Haim Volterra riuscì a far evadere gli internati. Bisognava fare in fretta e mettere in salvo i prigionieri, prima che giungessero rinforzi e tutto fosse reso inutile.

Gli internati, circa un centinaio, si dispersero nelle campagne. Alcuni di loro vennero aiutati dal Comitato di Liberazione Nazionale delle province di Macerata e Ascoli Piceno e una trentina di loro riuscì a salvarsi mentre altrettanti evasi furono ritrovati dalla polizia e riportati al campo. L’indomani, furono trasferiti nel campo di polizia e di transito di Fossoli e deportati poi ad Auschwitz.

Di quei giorni abbiamo una testimonianza diretta di Volterra che, in una nota, scrisse:

«Ricevuta la notizia che gli internati sarebbero stati deportati, si provvide a informare immediatamente il comando di settore. Con altrettanta rapidità la notizia venne radiotrasmessa ai comandi alleati nell’Italia meridionale. Per conseguenza, la sera precedente alla data fissata per la deportazione nei campi di sterminio, alcuni aeroplani alleati spezzonarono in picchiata il muro di cinta del campo di Servigliano, aprendovi una breccia. Una formazione di partigiani si recò immediatamente sul luogo dello spezzonamento, rimosse i rottami dei reticolati e delle murature, allargò la breccia e organizzò febbrilmente la liberazione degli Ebrei internati. Alcuni carabinieri collaborarono con i partigiani; uno di loro, di nome Gino, va menzionato con particolare elogio e riconoscenza. Ma si temeva che altri carabinieri del campo avrebbero tenuto un atteggiamento ostile ed avrebbero ostacolato l’operazione, intervenendo direttamente o chiamando rinforzi. Perciò un altro reparto di partigiani, dopo aver provveduto a tagliare i cavi telefonici e telegrafici, assaltò il corpo di guardia del campo. La liberazione degli internati fu condotta a termine rapidamente. Rimasero nel campo di Servigliano solo pochi, che non vollero credere alla deportazione nei campi di sterminio e temettero di non trovare di che vivere fuori delle mura del campo. Gli Ebrei liberati, vennero presi in cura dai comitati provinciali di liberazione delle due province, Ascoli Piceno e Macerata».

Nel luglio 1944, un altro gruppo partigiano fece nuovamente irruzione nel campo di Servigliano liberando definitivamente gli ultimi internati.

A guerra terminata, Volterra fu incaricato di gestire l’amministrazione del comune di Ancona per qualche giorno e nel giugno 1945 fu nominato assessore comunale dal Comitato di Liberazione Nazionale per le Marche. In seguito, dopo aver lavorato come assistente universitario di geografia urbana presso l’università di Genova e aver collaborato alla rivista di urbanistica di Adriano Olivetti, nel 1951 si trasferì in Israele dove rimase fino alla fine dei suoi giorni e dove incontrò Pnina Schotten che era stata prigioniera nel campo di Servigliano da cui era fuggita grazie ai partigiani.