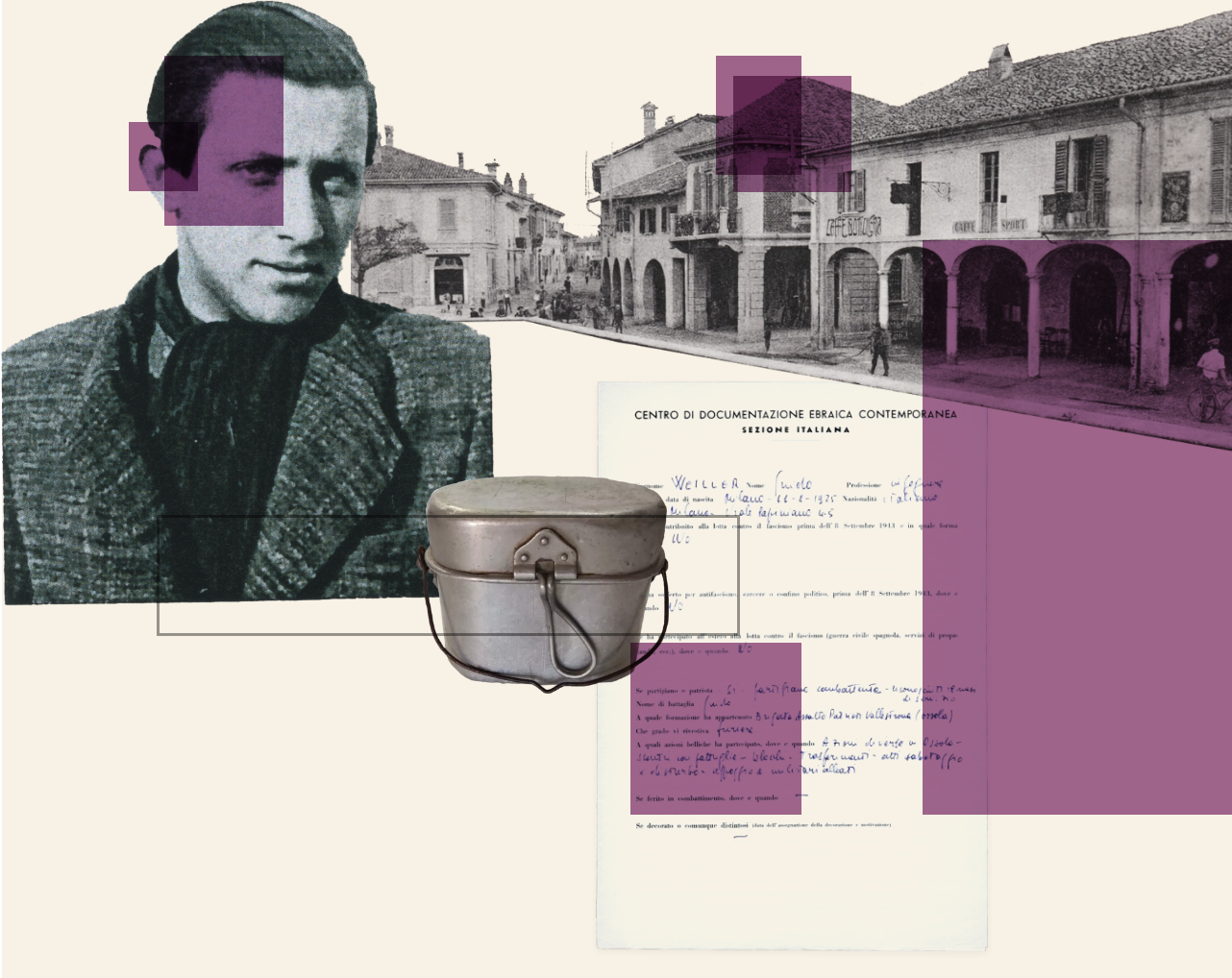

Guido Weiller

Sfollato a Binasco con la famiglia a causa dei bombardamenti, in Valle Strona divenne il furiere della formazione partigiana e addetto all’armeria per poi essere costretto a rifugiarsi in Svizzera.

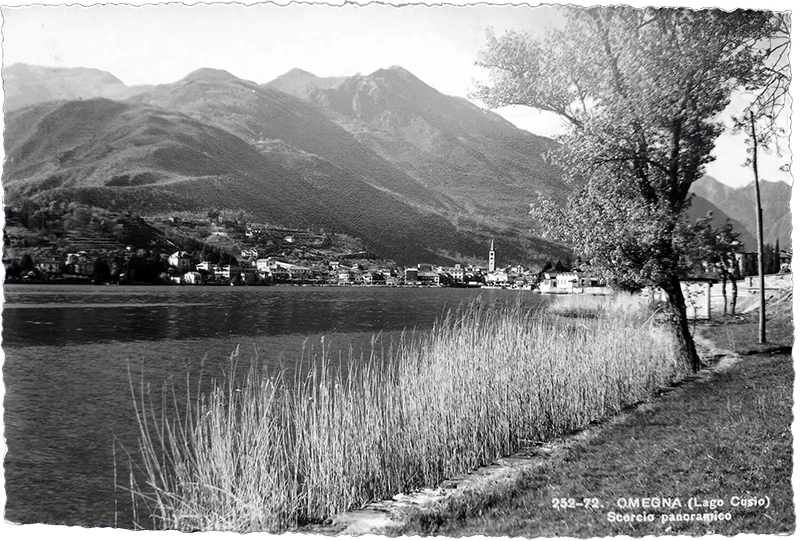

Dopo i bombardamenti su Milano, la famiglia Weiller, composta da lui stesso appena diciottenne, dal padre, dalla madre e dalla sorella, era sfollata a Binasco vicino a Milano. Dopo l’8 settembre del 1943, temendo di essere troppo esposti e guardando su una cartina del Touring quale fosse un posto adatto, lontano dalle vie di comunicazioni, scelsero di spostarsi a Omegna, piccolo centro del Lago d’Orta.

Venuti a sapere che nella zona, molte persone si stavano preparando a lottare contro tedeschi e fascisti, cercarono di contattare il noto architetto milanese Filippo Beltrami che stava radunando uomini, mezzi e armi sull’Alpeggio di Camasca e che invitò i Weiller a raggiungerlo presso il suo comando e sotto la sua protezione.

Salirono presso la formazione, ma ben presto, il luogo si dimostrò inservibile perché raggiungibile dai tre lati della montagna e troppo ridotto ormai per contenere i quasi 200 partigiani che vi erano saliti. Si spostarono, a marce forzate, a Campello Monti, frazione di Valstrona.

Guido divenne il furiere della formazione e addetto all’armeria. Il suo papà, che, a Milano, era stato avvocato, assunse le funzioni di cassiere-tesoriere e di consigliere in campo giuridico. La sorella Silvana gestiva i medicinali. Erano tutti molto indaffarati ad accumulare scorte di viveri, coperte, munizioni per l’incipiente inverno.

“Ogni tanto, qualcuno di noi partiva in missione nel fondovalle, assaliva qualche caserma e tornava con moschetti e munizioni. La guerra partigiana si faceva ormai convulsa, i fascisti non esitavano a fucilare o a deportare al minimo sospetto. Quel che ci pesava a tutti, come un macigno sul cuore, non era di morire. A questo eravamo tutti preparati. Quel che ci pesava era l’idea di morire male, sotto tortura, abbandonati a dissanguarci al sole, appesi a un gancio da macellaio. Erano cose che ormai tutti sapevamo.”

Ci furono azioni coordinate con altri gruppi partigiani: blocchi stradali, transito, protetto dai partigiani, di prigionieri anglo-americani verso il confine svizzero, scambio di armi e di informazioni.

Così racconta Guido: “la lotta partigiana si svolgeva essenzialmente per colpi di mano a sorpresa: attacchi improvvisi, distruzione di singole postazioni o di depositi di munizioni, previa una marcia di avvicinamento lunga, nel buio, a piedi. Poi: un’azione rapida, di pochi minuti, lo sganciamento e il ritorno in base, rallentato da quanto era utile portare con noi”.

Ai primi di gennaio del 1944, tedeschi e fascisti imboccarono la valle con mezzi pesanti, i resistenti con le loro scarse e variopinte armi sarebbero durati, per tenere la posizione, non più di mezza giornata. Venne l’ordine di trasferimento in Val d’Ossola.

Si sapeva che, durante la marcia, di due o tre giorni, non si sarebbe potuto accendere nessun fuoco, né di giorno, né di notte. Guido aveva il compito di preparare l’approvvigionamento. Decise di prendere separatamente i cibi più calorici possibile: lardo, miele, alcool, zucchero.

“Per vari giorni”, racconta Guido “non fu possibile accendere il fuoco, mentre dovevamo superare valichi di montagna a oltre duemila metri, con vento teso e tormenta. Alla prima sosta, i compagni, visto quello che stava nei pacchi viveri, protestarono, non ho mai ricevuto tanti insulti in vita mia. Dopo però capirono. Stringevamo la gavetta tra le ginocchia, vi facevamo sciogliere un po’ di neve (quella guai a berla direttamente senza farla sciogliere!) e mescolavamo assieme un cucchiaio di miele, un cucchiaio di zucchero, due o tre fette di lardo con la sua crosta di sale e un pezzetto di prosciutto, tagliati con una baionetta, smontabile dal moschetto. Tutti trovarono disgustoso quel miscuglio, ma, quanto a calorie, ammisero che avevo avuto ragione.”

Giunti a destinazione a Premosello, Beltrami chiamò Weiller e gli comunicò che un gruppo di prigionieri di guerra inglesi sarebbero stati accompagnati in Svizzera e che la sua famiglia sarebbe andata con loro. “I tuoi passeranno in Svizzera con gli inglesi. Ho già dato ordini in merito. E tu, vai con loro o resti?” “Resto”, “vai con la tua squadra, allora”.

A Premosello, la formazione partigiana fu individuata e cominciò ad essere oggetto di colpi di mortaio. Occorreva muoversi di nuovo. Furono suddivisi in tre gruppi diversi.

“Noi imboccammo la Val Grande, senza una guida, senza una carta topografica. Dopo poco, il mio gruppo perse i contatti con il comando, mandammo un compagno, vestito da carbonaio, a valle a cercare di ricevere orientamenti dal CLN locale.”

Dopo qualche giorno, il compagno tornò con gli ordini: se dopo 4 o 5 giorni non si fosse fatta viva una staffetta per guidarli, dovevano scomparire, ma singolarmente. Chi era del luogo doveva tornare a casa per nascondersi, per riprendere più tardi la lotta, chi non aveva questa possibilità doveva riparare in Svizzera.

“I due partigiani che non potevano certo mimetizzarsi eravamo il militare sudafricano che parlava poche parole d’italiano e che era entrato con noi in banda; avvocato ebreo volontario nella VIII armata, e io ebreo diciottenne, privo di documenti. Per di più, lui aveva la bronchite e si piegava in due dalla tosse, io avevo avuto tre notti di febbre alta, eravamo senza viveri e senza collegamenti. Per fortuna trovammo un partigiano pratico della zona che ci guidò fino al confine, dove giungemmo dopo 12 ore di cammino.”

Giunsero ad un bosco molto fitto, l’attenzione dei due partigiani era tutta nei loro piedi, per non scivolare sulle foglie e non inciampare contro un albero. Non videro un ostacolo piccolo e basso e ci sbatterono contro. Alla luce di un fiammifero, videro una piletta di cemento su una faccia della quale si vedeva, incisa la lettera H maiuscola. Erano finalmente arrivati alla fine delle loro pene!

I due furono accolti nella Confederazione e separati. In Svizzera, Guido venne a sapere, dopo poche settimane, del triste destino del gruppo comandato da Beltrami. Erano rimasti circa in 50 dato che il Capitano aveva perso la maggioranza dei suoi uomini, dispersi per le montagne. Il 13 febbraio 1944, a Megolo, era stato assalito da forze preponderanti tedesche che, dopo un’aspra battaglia, ebbero la meglio. 12 partigiani, amici di Weiller, tra cui Beltrami stesso, soccombettero.

“Fu un dolore terribile” scrisse Weiller, “io e la mia famiglia dobbiamo la vita al Capitano Beltrami ma non solo questo. In un momento tragico di angoscia, di avvilimento. Beltrami ci ha sostenuti, ci ha restituito la nostra dignità, ci ha fatto sentire cittadini a pieni diritti e non lo dimenticherò”.

Documento d’identità di Guido Weiller in Svizzera

Premosello, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola