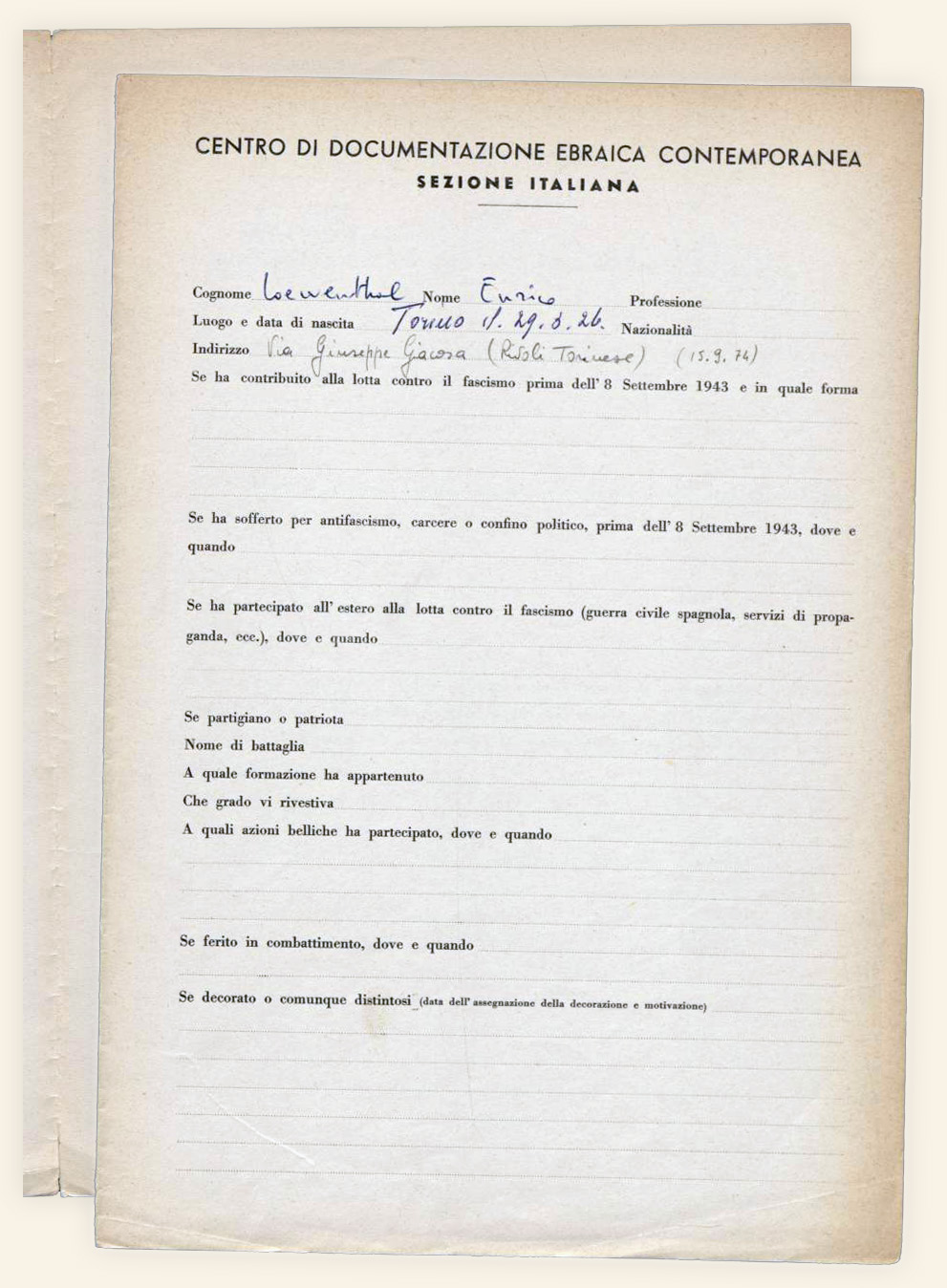

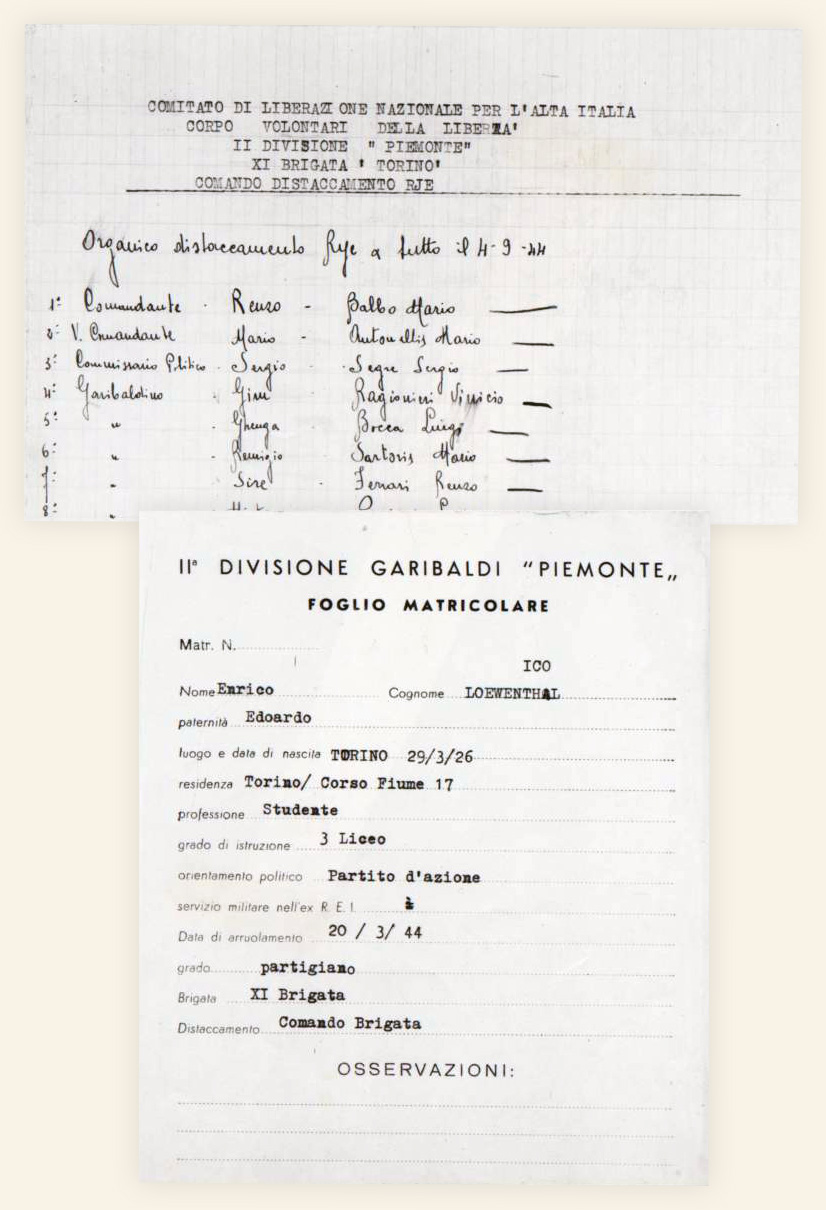

Enrico Loewenthal

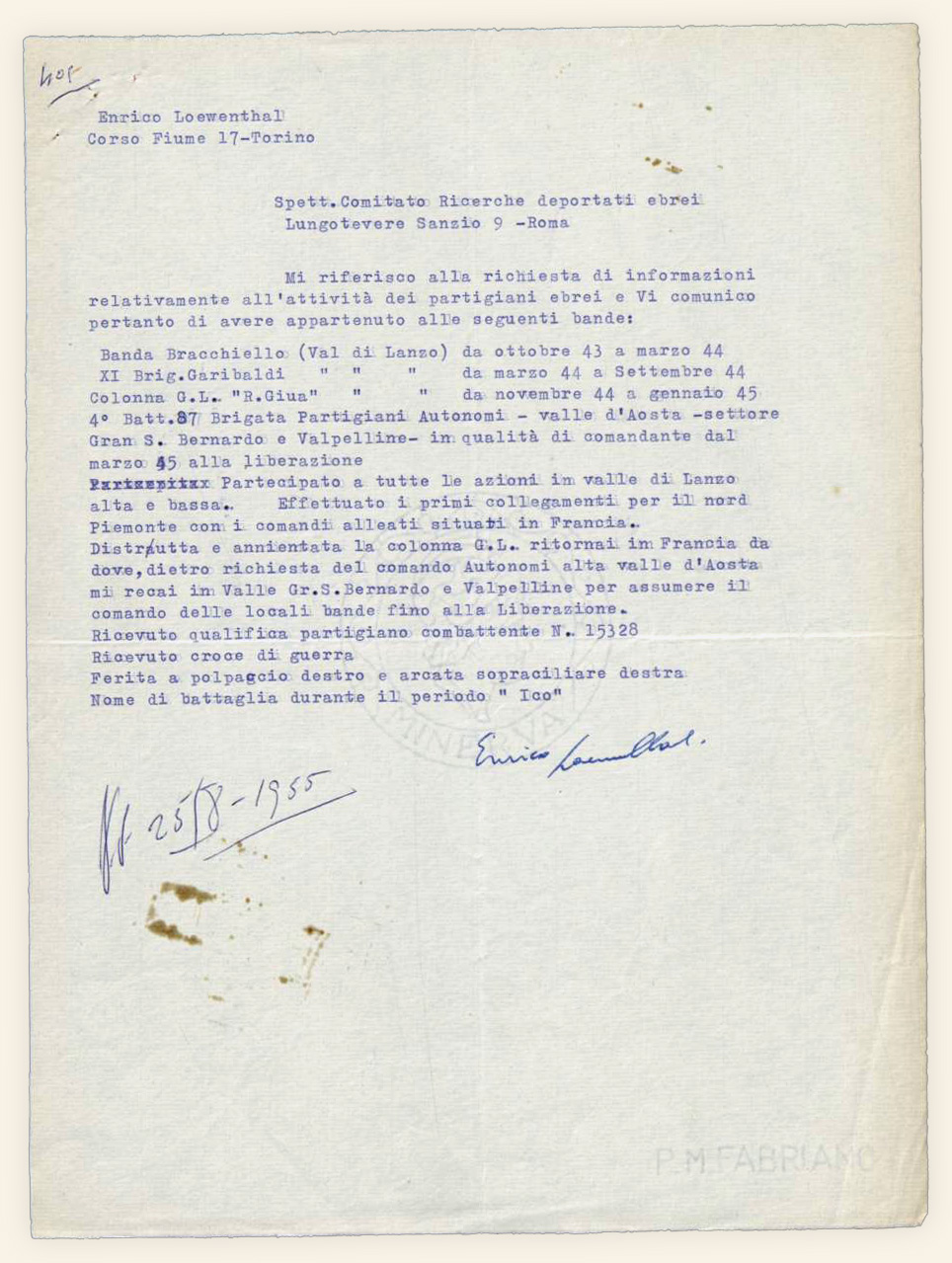

Nato a Torino, alla caduta di Mussolini si rifugiò con la famiglia in Val di Lanzo, dove si unì alla Resistenza. Combatté prima nelle valli Piemontesi per poi spostarsi in Valle d’Aosta dove comandò il 9° Battaglione.

Nato a Torino nel 1926 in una famiglia ebraica per metà piemontese (la madre, Ida Falco, è di Torino) e per metà tedesca (suo padre Eduard si era trasferito in Italia anni prima), Enrico Loewenthal si esprime così a proposito delle leggi antiebraiche fasciste:

“Eravamo oggetto di una campagna continua di ironia e di sfottitura da parte della stampa, con le vignette nelle quali si vedeva l’ebreo con il naso lungo, le unghie lunghe, eccetera. Queste erano soltanto alcune delle discriminazioni che subivamo; ci isolavano di fatto dal resto della società civile e ci rendevano così più vulnerabili degli altri…Ricordo alcuni caffè, in via Roma soprattutto, che avevano affisso dei cartelli in cui si vietava l’ingresso agli ebrei e ai cani.”

La vita famigliare, dopo le leggi antiebraiche si ripiegò sempre più su sé stessa, gli ebrei erano, a tutti gli effetti, emarginati sociali. Nel 1939, il padre, che già aveva perso la cittadinanza tedesca, perse anche quella italiana.

L’8 settembre del 1943, con la dichiarazione di armistizio con le potenze alleate ex nemiche dell’Italia, l’esercito si sciolse, le caserme si svuotarono.

“Un giorno torno a casa da una di queste riunioni e, con papà e mamma, cominciamo a pensare di fuggire. Io ero ancora un ragazzino diciasettenne, studente di liceo. Suona il campanello. Ci guardiamo in faccia: carabinieri, polizia, o tedeschi? Niente di tutto questo. È un distinto signore in borghese che dopo averci educatamente salutato ci consegna una grossa busta e se ne va. Nella busta, tre carte identità perfette, originali emesse dal municipio con le nostre foto ma con un nome che non potesse far risalire alla nostra identità ebraica.

Che cosa era successo? Lo venni a sapere molti anni dopo la fine della guerra dal notaio Bertolè: l’iniziativa di munire molti ebrei di carte di identità false partiva dal segretario del Comune di Torino, il conte Antonielli d’Oulx, ingegnere, funzionario e dirigente del Comune, antifascista monarchico.”

Enrico e i suoi genitori riescono grazie ai documenti falsi preparati per loro da Carlo Antonielli d’Oulx (segretario del comune di Torino, che salvò così molti ebrei) a raggiungere Martassina, frazione di Ala di Stura in Val di Lanzo, dove erano rifugiati già una quarantina di ebrei.

Là si stavano costituendo i primi gruppi partigiani.

“Avevo voglia di combattere contro i tedeschi ma non sapevo proprio come fare. Un giorno i partigiani attaccarono la caserma di Lanzo e ci fu una sparatoria, uno dei partigiani feriti passò in macchina a Ceres, dove mi trovavo, alla ricerca di un ospedale. Senti, gli dissi, visto che tu sei ferito, mi daresti il tuo fucile e le tue cartucce? Lui acconsentì e mi augurò buona fortuna.”

“Ecco finalmente un fucile nelle mie mani e anche un po’ di cartucce e con questo la sensazione che da quel momento sarebbe cambiata la mia vita. E così fu nella realtà. Non ero più il piccolo ebreo rispettoso dei prepotenti di turno e remissivo di fronte a quelli che avrebbero potuto dare ordini perché in divisa o con un tesserino. Non avrei più dovuto chinare la testa e stare zitto davanti a quelli che mi chiamavano sporco ebreo. …Ero finalmente come tutti gli altri, anzi forse meglio. Avevo la volontà e la capacità di combattere contro i prepotenti e contro chi voleva fare del male a me e alla mia famiglia. E con questo animo e con l’arma in mano, salii nella baita sopra Ceres dove un tale, sulla trentina, che si faceva chiamare Gino stava organizzando la resistenza.”

Enrico si unì al primo nucleo che sarà chiamato 11ª Brigata Garibaldi.

Nella Valle di Ala di Stura i partigiani cominciarono a darsi una struttura di governo e a considerare il proprio territorio come libero, o meglio, come minuscola “repubblica partigiana”.

Poi venne l’agosto del 1944 e i fascisti isolarono le Valli di Lanzo. Il treno che serviva le valli fu bloccato, i partigiani e i civili si trovarono a soffrire la fame. Tedeschi e fascisti attaccarono, una alla volta, la Valle d’Ala e le valli collaterali, la Val di Susa fino alla Val Locana.

“Noi stanchi, affamati, appesantiti da migliaia di giovani renitenti alla leva che si erano uniti a noi, senza equipaggiamento per camminare in montagna e senza armi, prendemmo l’unica decisione possibile: valicare le Alpi, passare in Francia e sperare in bene. Io conoscevo bene la strada del col d’Arnas, ad un’altitudine di 3.000 metri. Occupammo il rifugio Gastaldi in alta val d’Ala. Avevo 18 anni. I tedeschi non erano per niente interessati a quel passaggio, così difficile. Camminammo per tre giorni a fila. Arrivammo a Bonneval in Francia, un comune di qualche decina di abitanti”

I francesi si dimostrarono ostili: gli italiani, anche se antifascisti e antitedeschi, erano per loro quelli che li avevano attaccati proditoriamente nel 1940 e non lo avevano dimenticato. Una buona parte del gruppo rimase in Francia, anche se maltrattato e internato.

“Io, invece, con 40 compagni, feci il cammino a ritroso, con l’idea di andare nella Valle di Viù, che aveva subito, nei giorni precedenti, un rastrellamento che forse era terminato.

Arrivammo morti di stanchezza e di fame, le notizie non erano buone: i tedeschi si erano ritirati ma avevano depredato la popolazione del poco cibo rimasto.”

La Brigata era stata distrutta e la valle era completamente in mano a fascisti e tedeschi. Il comandante, Battista Gardoncini, e il suo collaboratore, Pino Casana, erano stati fucilati a Torino. Gli uomini si dispersero.

Per Enrico fu una svolta: gli fu proposto di staccarsi dalle formazioni Garibaldi e di passare alle formazioni Giustizia e Libertà che promanavano dal Partito d’Azione.

Dalla radio avevano appreso che gli americani erano intanto sbarcati in Provenza. Loewenthal propose al suo comandante di dirigersi nuovamente verso la Francia e andare loro incontro, camminare cioè per un centinaio di chilometri, raccontare che in Italia c’erano partigiani pronti a combattere e farsi dare armi. Era la fine di novembre del 1944. Un altro ebreo, Isacco Avigdor, sarebbe stato il capo della missione. La strada era la stessa già percorsa tragicamente nell’estate precedente. Questa volta, vennero accolti bene. In Val d’Isère c’era il posto di comando americano, dotato di tutti i confort e di armi.

“Dopo tre giorni “paradisiaci”, noi 4, rivestiti, calzati e con le armi nuove, ripartimmo verso l’Italia. Tra bombe a mano, armi, cartucce, ognuno si portava in spalla 25 chili. Così, rimpannucciati e quasi baldanzosi, ci facemmo perfino fotografare e rimane, di noi, una bellissima fotografia in divisa americana.”

Rientrando, videro un cartello che diceva “Valle occupata dai fascisti. Intampatevi!”

Occorreva spogliarsi al più presto delle nuove divise e nascondere le armi. Poi Loewenthal, solo, di notte in sci, andò verso Martassina dove lo attendevano i genitori con abiti civili e una carta di identità falsa che lo qualificava come studente.

Poco dopo, il 20 febbraio 1945, gli fu proposto di spostarsi in Valle d’Aosta per prendere il comando di un gruppo. Si mise in cammino, arrivò nei pressi di Aosta e risalì fino a Pila, sede del comando partigiano, a 1700 metri di altitudine.

Là incappò in un rastrellamento di fascisti risaliti da Aosta:

“Sotto una tettoia c’era un grosso mucchio di fieno. Lì nascosi lo zaino. Lasciate le ultime case, il terreno era in salita ed era completamente scoperto. Sentivo gli spari, il rumore delle porte sfondate e le urla dei fascisti. E così, ebbi qualche minuto di vantaggio. Percorsi sul terreno scoperto un centinaio di metri in salita. Il cuore mi batteva all’impazzata. Loro cominciarono il tiro a segno, soltanto che per mia fortuna, avevano il fiato grosso anche loro e i colpi erano molto imprecisi…Speravo di potermi addentrare nel bosco e far perdere le mie tracce. Ma era febbraio, la neve marcia dentro il bosco mi rendeva difficile il cammino. Sprofondavo, risalivo, mi appoggiavo, mi aiutavo con le mani, ma non riuscivo ad andare avanti e intanto continuavo a sentire spari, pallottole che fischiavano. La corsa in salita mi aveva stremato. Avevo un mitra con due caricatori e una pistola con sette colpi. Sapevo bene che l’ultimo colpo sarebbe stato per me. Ero praticamente in una buca di neve marcia, poi davanti a me vidi una pista fatta di impronte di uomo sulle quali la neve era gelata. Ricominciai a correre e seminai i miei inseguitori”.

Quando Loewenthal si fu ripreso dalla brutta avventura, camminando di notte arrivò in Val del Gran San Bernardo, dove incontrò i due distaccamenti della 87ª Brigata Emilio Chanoux a lui destinati.

Fece, anche in Valle d’Aosta, la vita grama del partigiano. Di nuovo, a corto di munizioni e di armi, di nuovo, spossanti spostamenti sulle montagne.

“In quel periodo, feci prigionieri due tedeschi che si trovavano in una casa di Doues. Entrai con il mitragliatore spianato e dissi: “mani in alto Bitte!”. Con mia grande sorpresa, questi due giovanotti, uno era Ludwig Seiwald e l’altro Arthur Wissner, obbedirono. Alzarono le mani, io, senza troppo avvicinarmi, dissi, sempre in tedesco “Non createmi problemi, non vi farò del male, anzi vi manderò in Svizzera. Tranquillizzati, si risiedettero e mi consegnarono le due splendide pistole di cui erano armati.”

Dopo una marcia di un’ora arrivarono alla base, furono perquisiti e trovata loro addosso una macchina fotografica che aveva un rullino nuovo. Con questa macchina fecero fotografie, che sono fra le poche, quasi uniche, di una banda partigiana armata.

I due furono in effetti accompagnati in Svizzera da un partigiano, assieme al rullino da sviluppare e il nome e l’indirizzo di Loewenthal a Torino.

Finita la guerra e affrontata la ricostruzione, il primo incontro con uno degli ex nemici, di quei soldati tedeschi che lui aveva fatto prigionieri, Loewenthal lo ebbe nel 1956 a Monaco. Si sentì dire: “Tu non ci ha detto soltanto mani in alto, ci ha detto mani in alto per favore, mani in alto bitte!” Noi eravamo abituati a sparare prima e a dare mani in alto dopo e siamo rimasti così stupefatti che ci siamo resi conto che non eri solo un combattente, eri anche umano e, così, ti abbiamo creduto. Ci hai regalato la vita.” E Loewenthal, di rimando: “Penso che sia l’unico caso in cui un ebreo ha regalato la vita ad un soldato nazista!”

Partigiani ad Aosta, 1945

Val d’Isère