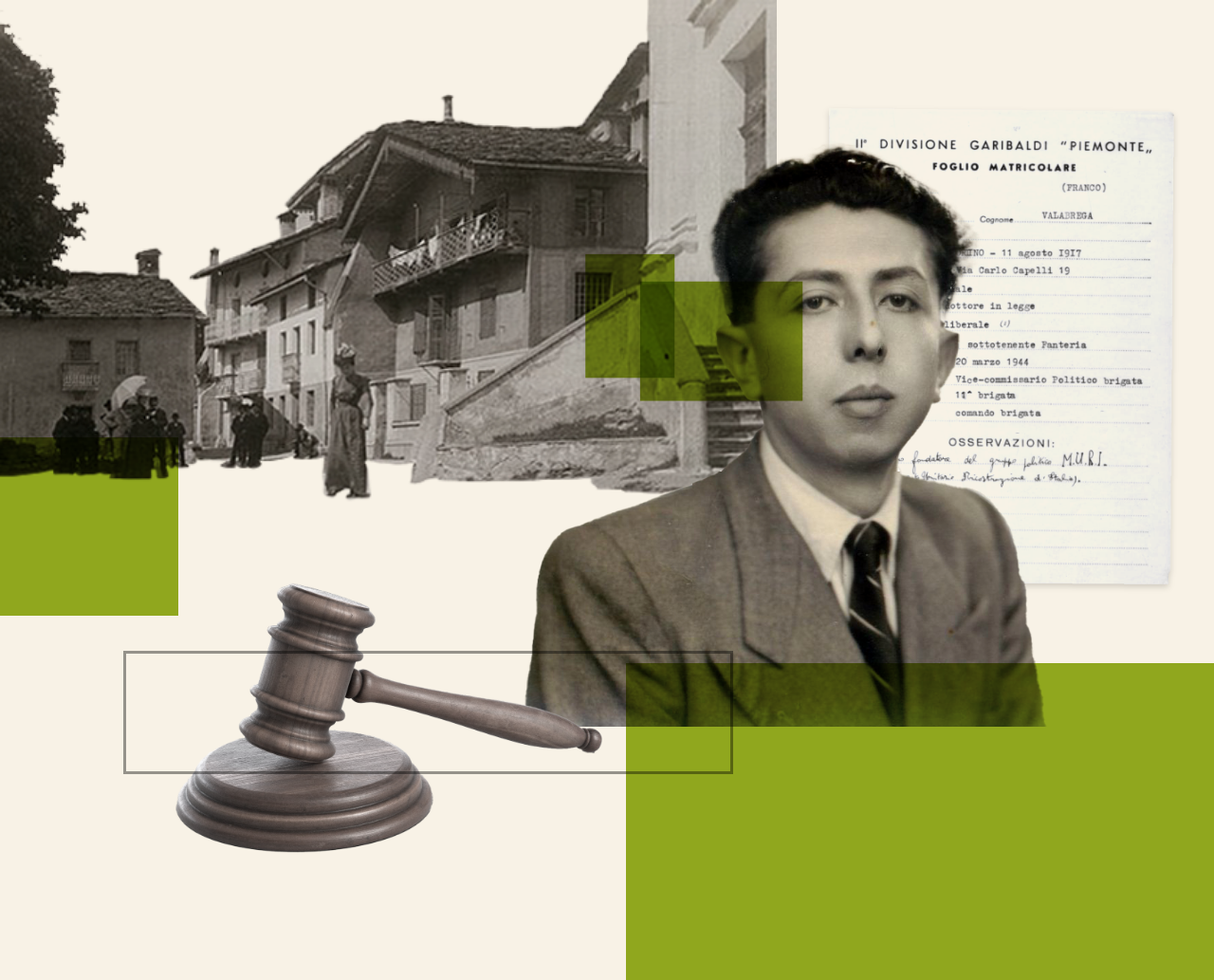

Franco Valabrega

Fondatore del movimento antifascista M.U.R.I., mandato al confino in Molise, si unì alla 11° Brigata Garibaldi Torino della 2° Divisione Piemonte, con sede a Mondrone, in alta Val di Lanzo.

Franco Valabrega nacque l’11 agosto 1917 in una famiglia della piccola borghesia ebraica torinese. Frequentò il liceo classico Gioberti dove conobbe quello che diventerà il suo grande amico: Dino Giacosa. Nel 1937, insieme, formarono il nucleo originale di un movimento politico antifascista diffuso solo fra una catena di associati, ma dagli ideali molto ben definiti: la scelta del regime repubblicano e non più monarchico per l’Italia; l’affermazione delle idee liberali in politica, il perseguimento dell’uguaglianza dei diritti e della giustizia nella società.

Il movimento si denominò Movimento Unitario di Rinnovamento Italiano (M.U.R.I.).

Per Franco Valabrega, opporsi alla dittatura fu un imperativo categorico nel periodo universitario, durante il quale si laureò in Giurisprudenza.

L’attività del M.U.R.I. fu scoperta dalla occhiuta polizia fascista e Dino Giacosa finì prima in carcere e poi al confino nell’isola di Ventotene. Anche Franco Valabrega, dopo 7 mesi di carcere, nel 1941, fu condannato a 5 anni di confino in un remoto paesino del Molise, chiamato Limosano. Nell’estate del 1942, riuscì a rientrare a Torino in licenza per malattia e ottenere il condono.

Dopo l’occupazione tedesca, con la giovane moglie, Luciana Tedeschi, si spostò dal rifugio famigliare di Villardora in Val di Susa, ad Ala di Stura. Là, fu la comune amica, Pia Luzzatto, a presentare Franco ai partigiani locali, mentre il suo amico Massimo Ottolenghi detto Bubi, lo presentò ad Ada Gobetti, coordinatrice delle formazioni GL del Piemonte. Nelle Valli di Lanzo si formò un importante gruppo di giovani partigiani ebrei, amici fra loro.

Nel marzo del 1944, Franco Valabrega si unì alla 11° Brigata Garibaldi Torino della 2° Divisione Piemonte, con sede a Mondrone, in alta Val di Lanzo. Il comandante era l’amato Battista Gardoncini assistito dal commissario politico Antonio Giolitti. Franco Valabrega divenne vice commissario politico della Divisione.

La figura del commissario politico nella Resistenza è molto importante: non si occupava di armi, ma di cultura, parlava ai partigiani, ai montanari e ai contadini in mezzo ai quali si sviluppava la Resistenza, spiegava che cosa erano i partiti, la democrazia, le libere elezioni, come doveva essere l’amministrazione della giustizia, in genere si occupava anche del giornale di brigata o di divisione. Franco Valabrega infatti era il maggiore redattore del giornale “Scarpe Rotte” i cui articoli firmava con lo pseudonimo di Fraval.

Ecco un frammento di un articolo da “Scarpe rotte”: “E’ notte, mentre scrivo, sono di guardia al telefono. Mi valgo di questa occasione perché durante tutto il giorno l’attività del comando è stata intensa per badare a tutte le necessità e so che domani altro lavoro ci attende. Ho dato or ora il cambio al nostro comandante di Divisione che, per primo, ha voluto fare il suo turno, nonostante che oggi la sua attività sia stata tutt’altro che lieve, e sappiamo che non ha più vent’anni.

‘Nulla di nuovo’, dice “Mi ha dato le consegne, con un sorriso bonario sul volto un poco affaticato ed una amichevole battuta sulla spalla. So che domani, prima delle sei, sarà di nuovo in piedi. È una gran cosa l’esempio. Ti rincuora, ti fa apparire più lieve ogni fatica, ti incita a fare di più. “Se lo fa lui…”. Ognuno senta questo incitamento. Poco tempo ormai ci divide dal conseguimento della nostra meta e tutti dovranno dimostrarsi degna di essa. I lunghi mesi di patimenti e di meditazioni ci avranno così dotati di quel senso di responsabilità e di giustizia tanto necessari per l’opera di ricostruzione che ci attende. È finito il mio turno. Ora tocca ad un altro ufficiale: ‘Nulla di nuovo’ dico.

Valabrega che fungeva anche da magistrato per le unità partigiane che dovevano giudicare spie e prigionieri di guerra, era contrario alla pena di morte e, ogni volta, si adoperava per la liberazione degli accusati; lavorò, inoltre, perché molte famiglie ebraiche fossero accolte benevolmente dalla popolazione civile della valle, pensando che fosse anche una questione di educazione alla generosità e alla cittadinanza. Parteciparono a questa gara di solidarietà i valligiani, i partigiani e anche i Salesiani del collegio San Filippo Neri di Lanzo.

Le Brigate Garibaldi promanavano dal Partito Comunista, ma né Valabrega, né gli amici partigiani ebrei, Aldo Luzzatto e Ottolenghi lo erano. Erano solo dei pacifisti, liberalsocialisti, di tradizione mazziniana che non si rifiutarono di collaborare con le Brigate Garibaldi, di credo politico diverso dalla loro.

Quando Giolitti si ruppe una gamba e fu trasferito in Francia, Valabrega prese il suo posto come commissario politico a tutti gli effetti.

Nell’autunno del 1944, i rastrellamenti tedeschi e fascisti, condotti da molti mesi con mezzi e artiglieria pesante, ebbero ragione delle forze garibaldine, Gardoncini fu catturato e fucilato nell’ottobre del 1944. Le forze partigiane si dispersero.

Anche Valabrega tornò in Val di Susa, dove protetta dalle famiglie Richetto e Baraldi, era riunita la famiglia Valabrega allargata, nel frattempo, spostatasi per prudenza alla Borgionera, e a Rubiana. Vivevano con documenti falsi, presentandosi come sfollati dalla grande città.

Franco ricorda che il nonno Giacobbe Enrico Valabrega, anch’egli antifascista che, a suo tempo, aveva condiviso le idee del MURI e ricevuto un’ammonizione dalle autorità fasciste, durante la clandestinità, si metteva la Kippà (il piccolo copricapo che gli ebrei indossano durante le loro preghiere) tirava fuori un libro di preghiera in ebraico e ne recitava qualcuna ad alta voce, in cortile, seduto su di un seggiolino pieghevole. Giacobbe Enrico Valabrega, che si era sempre dilettato di scrivere poesie in dialetto piemontese, nel suo rifugio, scrisse un poemetto in rime baciate dal titolo L’Esodo di Giacobbe. Era una specie di diario delle traversie subite in versi, dedicato alle future generazioni che si dovevano aprire alla pace e alla speranza.

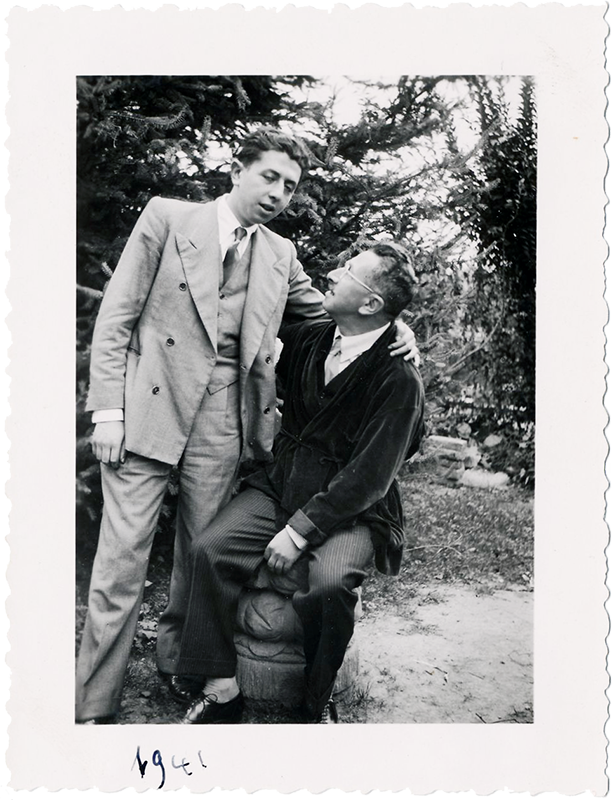

Ritratto di Franco Valabrega ventenne, 1937

Limosano (Cartolina postale)

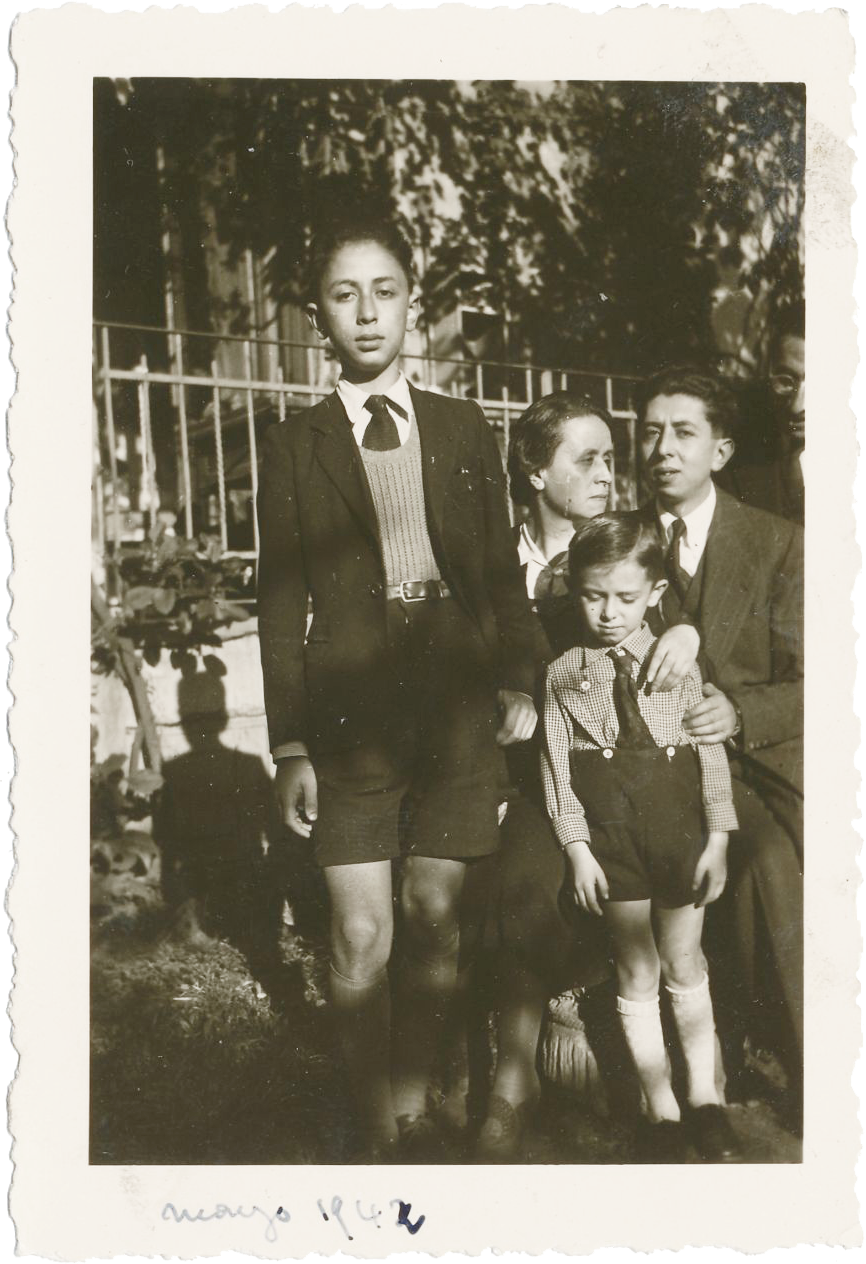

Valerio Valabrega, Gisella Lahmi Valabrega, Enzo De Benedetti e Franco Valabrega in Val di Susa, 1942